Conférence du samedi 13 février 2010 - 19 heures

Le dernier des bien portants

Fernand Turcotte, Université Laval

Lors d’une allocution prononcée chez les Sceptiques du Québec le 13 février 2010, Fernand Turcotte, professeur émérite de l’Université Laval, présente les thèses du livre qu’il a traduit, Le dernier des bien portants de Nortin M. Hadler. L’ouvrage renseigne ceux qui sont en santé sur la meilleure façon de le demeurer en évitant les dépistages inutiles, voire dangereux. Il offre aux bien portants des pistes à suivre pour garder le contrôle sur leur qualité de vie.

|

Avant de présenter les arguments du livre Le dernier des bien portants de Nortin M. Hadler, Fernand Turcotte précise que sa conférence ne s’adresse pas à ceux qui suivent présentement un traitement médical. Elle s’adresse aux « bien portants » et ne tente pas de se substituer aux services professionnels de santé requis pour soigner une maladie spécifique.

Soulignons aussi que le Dr Hadler répond à tous les critères d’un médecin classique et d’un chercheur sérieux et respecté. Interniste et rhumatologue, il enseigne à la faculté de médecine de l’University of North Carolina. Il est également auteur de 13 volumes et de plus de 200 articles.

Guérison et prévention

Le médecin peut œuvrer dans deux contextes. Quand il soigne une personne souffrante, il a l’obligation professionnelle de proposer tous les moyens tenus pour être capables de soulager sinon guérir. Quand il prescrit un programme de prévention à un bien portant, il encourt une obligation de résultat, ce qui le contraint aux seules procédures validées pour être capables de produire un avantage précis.

Selon Hadler, l’institution « médico-hospitalière de tradition occidentale » serait dans un état de « faillite éthique ». Nous sommes tous visés par cette thèse puisque nous aurons tous recours, un jour ou l’autre, à des services médicaux – incluant les médecins eux-mêmes. Le sous-titre de l’ouvrage « Comment mettre son bien-être à l’abri des services de santé » constitue une hérésie dans le domaine médical puisqu’il met en doute le résultat net des efforts de tous ceux qui y œuvrent.

Les thèses de Hadler s’appuient pourtant sur des données probantes incontestables qui indiquent que certaines interventions causent au total plus de tort que de bien. En page couverture de son livre, il soutient que la chirurgie cardiaque des pontages est une « perte de temps, d’énergie et d’argent ». Il présente des conclusions semblables à propos du dépistage du cancer dfe la prostate, du dépistage du cancer du sein et des médicaments prescrits pour la douleur chronique.

Dans une consultation médicale, sauf pour les situations d’urgence, c’est la personne souffrante qui prend l’initiative de demander conseil au thérapeute. Il incombe donc à ce dernier de trouver tous les moyens d’utilité démontrée pour soulager cette souffrance. Le thérapeute commettrait une faute professionnelle s’il n’appliquait pas les procédures reconnues ou les appliquait mal. Dans un contexte clinique, cette réaction convient parfaitement, bien qu’elle ne garantisse pas la guérison. Seul un charlatan, ironise Turcotte, pourrait assurer son client de le guérir à 100 %.

L’obligation de résultat

Toutefois, l’obligation de résultat existe dans un contexte de prévention, car c’est la profession médicale, par l’entremise de ses représentants, qui invite des bien portants à se prémunir contre des maux potentiels. Dépistage, vaccins ou médicaments recommandés pour des fins de prévention doivent donc avoir démontré leur capacité de donner des résultats mesurables. Est-ce vraiment le cas ?

Selon Hadler, le bien portant moyen devrait se rendre jusqu’à l’âge de 85 ans sans problème de santé majeur. Après cet âge, il est inévitable qu’il meure d’une maladie quelconque. Ainsi, le résultat recherché d’une procédure préventive se ramène à prévenir une maladie mortelle ou débilitante avant 85 ans. Il ne s’agit donc pas de réussir parfaitement à éviter tous les problèmes médicaux avant 85 ans. Pour redouter des poursuites, il arrive que le médecin tente de détecter ou de prévenir une maladie qui n’est pas présente.

Médicalisation à outrance

Les médicaments devraient tenter d’alléger les malaises dus à une condition anatomique ou physiologique bien identifiée. Une souffrance qu’on ne peut relier à un dysfonctionnement physiologique n’est pas un problème médical. fMalheureusement, de nombreuses souffrances tombent dans cette catégorie qu’on tente vainement de médicaliser.

À cela s’ajoute, les omniprésents conflits d’intérêts qui pullulent dans le domaine de la médecine clinique. Même la santé publique peut en souffrir. La récente vaccination massive contre la grippe A (H1N1) ne semble pas, aujourd’hui, avoir tenu un juste compte des faits connus ; il faut donc tenter de l’expliquer autrement. Serait-elle due à un excès de prudence et à l’influence de conflits d’intérêts parmi les scientifiques chargés de conseiller l’Organisation mondiale de la santé ? L’évocation d’épidémies précédentes a bien sûr aussi joué un rôle important. Mentionnons la fièvre de Hong Kong (1950), la grippe asiatique (1960), la grippe porcine (1976) et, par la suite, la fièvre du Légionnaire (1976) et l’épisode récent du SRAS.

Il est possible que la vaccination massive contre la grippe A (H1N1) ait été inutile. Les enquêtes internationales tireront, espère Turcotte, l’affaire au clair. Cet exercice aura tout de même prouvé que les systèmes de santé canadiens étaient prêts à faire face à une épidémie se propageant rapidement.

Le médecin doit d’abord se porter à la défense de ses patients. Dans certains cas, trop nombreux sans doute, il favorisera le système de santé au détriment du bien-être objectif de ses patients. Cet égarement constitue un viol du contrat qui a été établi entre la médecine et la société. Finalement, il y a la fréquente prépondérance de l’expérience personnelle sur les observations objectives.

Au Canada, les médecins sont dans la situation enviable qu’ils n’ont pas à se préoccuper de la situation financière de leurs clients ou des ressources médicales disponibles. L’État y voit, même s’il doit faire certains choix, car ses ressources financières sont limitées. Il a choisi de laisser s’allonger les files d’attente, traitant en priorité les cas urgents, comme le fait le Québec. Aux États-Unis, le système de santé payant écarte effectivement des traitements médicaux onéreux ceux qui ne peuvent pas payer, comme cela se fait dans les pays en voie de développement.

Le cas du Lipitor

En 2008, le Lipitor était le médicament d’ordonnance le plus prescrit par les médecins canadiens, qui croient vraiment qu’il réduit les risques de crise cardiaque en abaissant substantiellement le taux de cholestérol dans le sang. C’est un médicament dispendieux qui peut coûter jusqu’à 3000 $ par année. La publicité de Pfizer soutient que le Lipitor réduit les crises cardiaques de 36 % à comparer à un placebo, soit 1.1 % de moins de crises avec Lipitor sur 3 % de crises avec placebo. En chiffres absolus, ces pourcentages veulent aussi dire que n’avez que 1.1 % de chance de bénéficier du Lipitor (voir la revue Protégez-vous du mois de février 2010).

Selon des recherches accréditées, l’utilité du Lipitor est inconnue pour 96 % des gens qui en prennent – ce qui revient à dire qu’il est inutile pour eux. On ne peut espérer bénéficier du Lipitor que si on a survécu à une crise cardiaque et si on a un taux de cholestérol élevé. Le Lipitor fait baisser le cholestérol qui est une cause importante de maladies cardiaques, mais il ne s’ensuit pas qu’à cause de cela il prévient un infarctus.

Qu’est-ce qui peut expliquer que le Lipitor soit si souvent prescrit ? Nous avons pourtant au Québec un excellent système de santé et de nombreux hôpitaux, tous de qualité – quelle que soit leur importance. Aux États-Unis, par ailleurs, la qualité des soins médicaux varie beaucoup, même si certaines cliniques sont réputées mondialement (et très chères). Deux millions d’Américains auraient déclaré faillite en 2009 à cause du coût élevé des soins, malgré que 71 % d’entre eux étaient assurés – jusqu’à un certain plafond, facilement dépassé.

Validation des médicaments

Depuis 1962, à la suite du désastre de la thalidomide, tout médicament mis sur le marché doit être validé par des « essais cliniques ». Le protocole de validation comprend des essais randomisés sur un nombre statistiquement suffisant de malades, incluant des comparaisons avec un placebo et avec un médicament établi de même fonction. Ces tests doivent aussi se faire à « double insu » : ni le patient, ni le médecin ne savent de quelle pilule il s’agit. Ce protocole n’est malheureusement plus suivi. La comparaison avec un médicament établi n’est plus requise. De plus, l’effet du nouveau médicament est considéré validé s’il excède tant soit peu l’effet non spécifique du placebo (qu’on estime compter pour environ 30 % de l’effet de tout médicament).

Les médecins généralistes qui prescrivent des médicaments connus, dont le Lipitor pour faire baisser le taux de cholestérol, s’en tiennent à ce qui est généralement accepté sur un médicament. Ils n’ont pas le temps de lire les milliers de revues médicales et savent qu’ils ne peuvent pas être au fait des derniers développements de la science médicale. Ils se fient à des consignes de pratique qui proviennent de « conférences de consensus » parrainées par des chercheurs universitaires réputés. Toutes les spécialités établissent ainsi des consignes de pratique.

Évidemment, rien ne garantit que les chercheurs ne soient pas en conflit d’intérêts lorsqu’ils émettent une opinion d’expert sur un médicament. Ont-ils reçu des subventions de recherche ou touché des honoraires ou bénéficié de conférences gratuites ou même accepté qu’on leur paie le lunch ? Dès 1980, les périodiques scientifiques ont demandé aux auteurs qu’ils déclarent toutes les conditions de leurs recherches pouvant être associées à un conflit d’intérêts potentiel.

Même cette divulgation volontaire ne semble pas suffisante. Au cours des dix dernières années, deux rédacteurs en chef d’un périodique médical réputé, le New England Journal of Medecine, ont démissionné de leur poste. Ils ont de plus expliqué les raisons de leur démission dans des livres révélateurs : ils ne pouvaient plus garantir l’impartialité des articles publiés à cause des nombreux conflits d’intérêts des auteurs. On peut facilement supposer que ce problème est fréquent dans ce type de périodique. De nombreuses rétractations d’articles en font foi. Ajoutons qu’aux É.-U., un chercheur qui reçoit une subvention gouvernementale peut être contraint de rendre accessibles ses données primaires. D’autres chercheurs, payés par une pharmaceutique, pourraient conclure différemment sur la base des mêmes données primaires « ajustées » dans une analyse secondaire.

À part le taux de cholestérol, il y a d’autres maladies qui peuvent souffrir des mêmes ambiguïtés lorsqu’on tente de les traiter à titre préventif. L’hypertension artérielle est l’une de ces maladies. Il est possible que le corps ait besoin qu’elle augmente pour bien fonctionner à mesure qu’il vieillit et que ses artères deviennent moins élastiques. Il n’existe pas de valeurs connues de la tension artérielle normale par groupe d’âge établies sur l’ensemble des personnes en bonne santé de notre population. Les valeurs utilisées en clinique sont établies par des « conférences de consensus », qui négocient un compromis entre des opinions divergentes, sujet à révision dépendant des résultats d’études nouvelles.

Dépistage du cancer

Contrairement à ce qu’on croit, le dépistage, fut-il pour le cancer, fait toujours tort. Il est évidemment inutile pour ceux qui n’ont pas la maladie. De plus, il crée du surdiagnostic, du surtraitement et de la pseudomaladie. Il arrive qu’il donne l’impression d’avoir prolongé la vie du malade alors qu’en vérité, ce n’est pas la longévité qui est augmentée, mais la durée du temps pendant laquelle la personne se sait cancéreuse. Le fait de se savoir cancéreux amène souvent un stress psychologique important. N’oublions pas que le cancer se guérit souvent par lui-même et qu’à un âge avancé bien d’autres maladies mortelles rivalisent pour nous faire la peau, ajoute Turcotte.

Aux États-Unis, rapporte Hadler, les statistiques annuelles de dépistage du cancer sont les suivantes : sein - 35 millions, côlon - 25 millions, prostate - 33 millions. Plusieurs limites caractérisent ces tests. Il y a d’abord un pourcentage significatif de faux négatifs qui laissent croire qu’on n’a pas la maladie et qu’il est donc inutile de modifier ses mauvaises habitudes de vie. Il y a bien sûr les faux positifs pouvant entraîner des prises de médicaments non requis ou des interventions inutiles, avec tous les effets secondaires, douleurs et désagréments qui en découlent. Encore plus important, ces tests minent notre sentiment d’invulnérabilité à la maladie. On devrait protéger, avec le plus grand soin, insiste Turcotte, la conviction que notre corps reste capable de résister à bien des maladies.

Les cancers dont il faut se préoccuper sont donc ceux qui peuvent nous faire mourir avant 85 ans et ceux qui pourraient diminuer considérablement notre qualité de vie avant cet âge. Il faut donc, précise Turcotte, que le dépistage rende un service plus grand que le tort qu’il cause sûrement.

Dans la médecine préventive, domaine d’expertise du conférencier, seule la mammographie pour dépister le cancer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans a fait la preuve de son utilité nette. Quand une femme meurt d’un cancer du sein avant cet âge, le dépistage précoce aurait été inutile, puisque ce type de cancer d’évolution rapide échappe au dépistage. Aux États-Unis, il est difficile d’appliquer ces nouvelles connaissances médicales parce qu’elles mettent en danger les intérêts des radiologistes et des chirurgiens. Pourtant, les autorités médicales des États modernes (sauf aux États-Unis) ne recommandent la mammographie que durant cette période de vingt ans.

Pour le cancer du côlon, rien n’indique que son dépistage précoce soit utile. Le test de dépistage permettrait de réduire de 30 % le risque relatif de mourir précisément de cette maladie, mais il ne change pas le risque absolu de mourir. Cette maladie n’est fatale, progressivement, qu’après 60 ans. On ne meurt pas plus tôt – qu’on soit traité ou non pour cette maladie. D’ailleurs, les concepteurs du test de dépistage eux-mêmes, reconnaissant le peu d’impact sur le risque absolu, ne l’ont jamais recommandé. Parmi ceux qui le recommandent, nombreux sont ceux qui en vivent.

Le cancer de la prostate

Selon une étude de 2007, la moitié des hommes canadiens âgés de 50 ans ou plus a été soumise à un dépistage du cancer de la prostate. Les auteurs ont conclu que ce dépistage est devenu un problème de santé publique. Premièrement, ce dépistage n’a jamais été validé correctement. De plus, il identifie assez souvent de la pseudomaladie. Pourtant, lance Turcotte, cela se passe au Canada, un pays médicalement avancé – peut-être même 25 ans en avance sur les États-Unis, et dans tous les domaines !

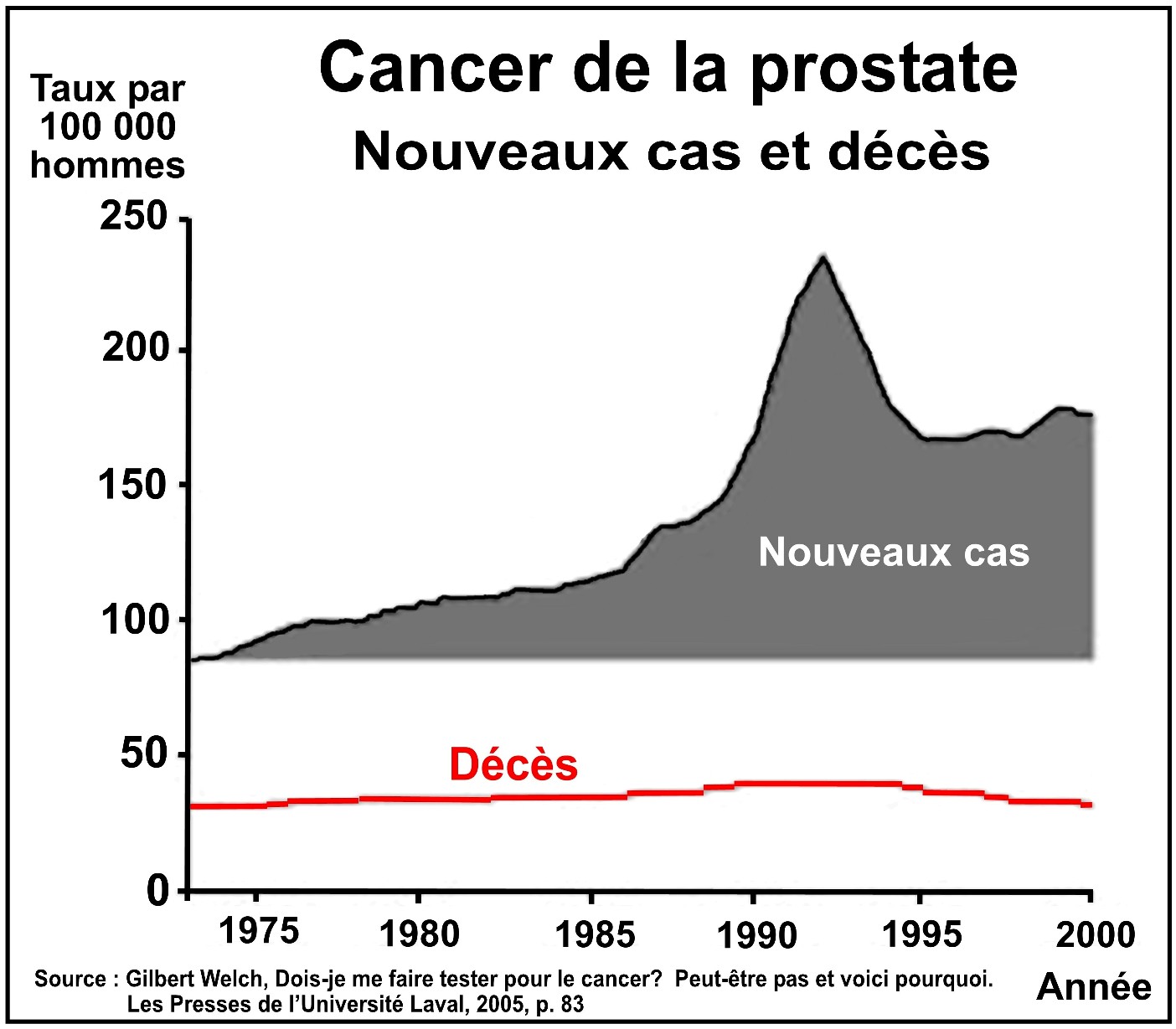

Le conférencier montre alors un graphique révélateur comme exemple d’une épidémie, celle du cancer de la prostate. Le taux de nouveaux cas de cancer de la prostate est presque constant de 1970 à 1985. À partir de 1985, il monte en flèche jusqu’en 1992, puis il se stabilise vers l'an 2000 à quelque 170 % du taux initial. Rappelons que le recours au test sanguin de l'antigène spécifique de la prostate (ASP) à des fins de dépistage du cancer a été introduit dans la pratique médicale autour de 1985. Le taux de mortalité due au cancer de la prostate est pourtant pratiquement demeuré fixe durant cette période de 30 ans, donc insensible à cette épidémie de nouveaux cas. On peut conclure que le test d’ASP ne trouve que les cancers qui ne tuent pas. Pourquoi traiter un cancer qui ne sera fatal qu’après son 100e anniversaire ? D’ailleurs, lorsque ce cancer devient important, il empêche d’uriner convenablement – signe certain qu’il faut alors se faire traiter.

Selon ce graphique, un million d’hommes, poursuit Turcotte, se sont fait dire qu’ils avaient un cancer de la prostate qu’il fallait traiter. Dans 63 % des cas, on a procédé à l’ablation de la prostate, suivie d’une radiothérapie. Parmi ceux qui ont subi l’opération radicale, 17 % ne contrôlent plus leur vessie (donc doivent porter une couche), 50 % souffrent d’une dysfonction sexuelle. Parmi ceux qui n’ont subi qu’une radiothérapie, 19 % souffrent d’une inflammation du rectum et 33 % de selles impératives. Tous ces désagréments auraient sans doute pu être évités si on ne se fiait pas aveuglément à un test qui n’a jamais été proprement validé.

L’influence des pharmaceutiques

Aux États-Unis, on compte en moyenne un représentant pharmaceutique pour 5.7 médecins, incluant ceux qui n’en reçoivent jamais, comme les professeurs de médecine. Rappelons qu’en 2007 l’industrie des médicaments a consacré un budget de démarchage légèrement supérieur au budget combiné des 132 facultés américaines de médecine. Elle prétend ainsi contribuer à « l’éducation continue » des professionnels de la santé par une approche essentiellement axée sur la commercialisation. La situation est semblable au Canada.

Chaque année, le magazine américain Fortune dresse la liste des 500 plus grosses firmes au monde. Parmi celles-ci, on compte dix pharmaceutiques. Fait renversant : le profit annuel combiné de cette dizaine d’entreprises dépasse celui des 490 autres additionnées ensemble ! On mesure ainsi la puissance financière colossale des grandes pharmaceutiques internationales.

Faillite éthique

Les procédures médicales citées en exemple, et bien d’autres mentionnés dans l’ouvrage de Hadler, devraient être maintenant abandonnées – comme l’ont été l’appendicectomie et l’amygdalectomie. Les recherches ont révélé qu’elles étaient, la plupart du temps, inefficaces et nuisibles.

La « faillite éthique » des services de santé se retrouve dans plusieurs comportements médicaux qui ne parviennent pas à prévenir la maladie, comportent des effets secondaires importants ou sont inutiles pour atteindre le but visé.

Si vous êtes bien portants, renseignez-vous sur les meilleures façons de prévenir la maladie en tenant compte des analyses critiques de chercheurs désintéressés, tels que Nortin Hadler ou Gilbert Welch (Dois-je me faire tester pour le cancer ?) Vous gagnerez en qualité de vie si vous fondez vos décisions de santé sur des recherches cliniques impartiales plutôt que sur de la publicité nécessairement biaisée. C’est à vous que revient le dernier mot pour demeurer bien portant – jusqu’à 85 ans, termine le conférencier.

Période de questions

Limites des études cliniques

Question : Tout système, en grossissant, crée ses propres besoins, qui peuvent s’éloigner des objectifs premiers. Celui de la santé s’est enfoncé dans une médicalisation à outrance, et pour certains, suprêmement rentable. Qu’en pensez-vous ?

Réponse : La médicalisation à outrance est sûrement soutenue par des intérêts financiers, reconnaît Turcotte, mais un autre élément important s’ajoute : les erreurs de raisonnement qui font suite aux études cliniques. Souvent, on extrapole à toute une population des conclusions obtenues à partir de données cliniques sur des sujets spécifiques. On oublie les personnes qui ont refusé de participer à l’étude, les malades qui ne se savent pas atteints ou ne veulent pas assumer le rôle de malades à cause des servitudes associées à la maladie. Ces personnes échappent aux études cliniques et, par leur absence, biaisent les résultats.

Que certains cancers n’aient pas besoin de traitement semble médicalement hérétique. Pourtant, des cellules cancéreuses se créent constamment dans le corps. Elles sont, heureusement, presque toutes éliminées par ses défenses immunitaires. Cela nous permet généralement de pouvoir vivre en relative bonne santé jusqu’à 85 ans. Étant donné qu’on vit maintenant plus longtemps qu’auparavant, il n’est pas surprenant qu’on ait plus de chances qu’un dérèglement cellulaire progresse et se transforme en cancer.

Des avancées technologiques permettent aujourd’hui de trouver un grand nombre de cellules anormales. Mais, au microscope, on ne peut distinguer une cellule cancéreuse anodine de celle qui tue. On traite donc tous ces cancers comme s’ils étaient très dangereux, alors que seulement certains abrégeront la vie ou réduiront sa qualité. Cela nous expose à de désagréables effets secondaires qui pourraient bien être inutiles. Si nos organes « gardent le silence », il vaut mieux en profiter sans interventions invasives et invalidantes.

Sentiment d’invulnérabilité

Question : Les croyances religieuses peuvent-elles améliorer le sentiment d’invulnérabilité que vous recommandez face à la maladie ?

Réponse : Appartenir à un groupe de soutien, quel qu’il soit, ajoute Turcotte, aide à investir dans une certaine économie de la vie qui nous donnera plus de chances d’atteindre 85 ans sans maladie majeure. Se sentir maître de sa destinée contribue à la longévité. Et se rendre à l’Oratoire St-Joseph à vélo toutes les semaines ne peut faire de tort.

Question : N’est-il pas normal qu’en médecine préventive les pratiques courantes se basent sur des données incomplètes et sujettes à changement ? On peut constater rapidement si un traitement pour une maladie spécifique fonctionne ou pas. Ça prend beaucoup plus de temps pour évaluer des méthodes préventives.

Réponse : C’est bien vrai, acquiesce Turcotte. Il ne faut donc pas s’alarmer trop vite si on trouve des cellules cancéreuses dans la prostate, par exemple. C’est relativement fréquent à tout âge et la proportion augmente avec l’âge. On doit donc plutôt suivre la règle d’or en prévention : ne pas médicalement intervenir à moins que les conditions anormales observées réduisent la longévité de cette personne. Sinon, l’intervention devient inutile sur la base de nos connaissances actuelles.

Question : Ma mère est décédée, à l’âge de 70 ans, d’un cancer du côlon, déjà assez avancé au moment du traitement. N’aurait-elle pas vécu plus longtemps si on avant diagnostiqué son cancer plusieurs années auparavant ?

Réponse : C’est effectivement possible dans ce cas précis, reconnaît le conférencier. Des cas particuliers ne forment toutefois pas une base suffisamment solide pour établir un programme de dépistage du cancer du côlon étendu à toute la population à partir de 50 ou 60 ans. Les statistiques présentes ne justifient pas un tel programme préventif. Comme il a déjà été fait mention, un tel test pourrait réduire de 30 % la mortalité due à ce cancer, mais il n’a aucun impact sur le risque absolu de périr ce qui signifie qu’on ne meurt pas de ce cancer, mais on décède au même moment d’une autre cause.

Dangers du surdiagnostic

Question : Le cancer du sein semble donc être le seul cancer pour lequel un programme de prévention donne des résultats positifs...

Réponse : C’est bien ce que j’ai dit plus tôt, réitère Turcotte. Pour les femmes de 50 à 69 ans, la mammographie pour dépister le cancer du sein permet de le traiter avant qu’il ne se généralise et elle augmente la longévité des femmes atteintes. Et cela restera vrai tant qu’il n’y aura pas de surdiagnostic excessif.

Au Québec, on est prêt à accepter un taux de 13 % de surdiagnostic pour le dépistage du cancer du sein. On n’est pas sûr de se tenir en deçà de ce niveau d’erreur, car les études ne sont pas encore complétées. La Norvège et la Suède, qui ont commencé ce dépistage bien avant nous, se rendent maintenant compte que le taux de surdiagnostic est respectivement à 43 % et 36 % des cas dépistés. Ainsi, dans ces deux pays, un cas sur deux ou trois est en fait une pseudomaladie. S’il s’avérait que c’est le cas au Québec, on devra peut-être envisager mettre un terme à ce dépistage.

C’est pourtant au Québec même et au Canada que le dépistage du sein a été validé pour les femmes de 50 à 69 ans. Cette étude portait sur 457 000 années-femmes d’exposition. Elle a été vivement contestée par les Américains ; les chercheurs ont exigé qu’un panel d’experts internationaux confirme les résultats – ce qui a été fait. Pourtant, vu le niveau de surdiagnostic mesuré en Scandinavie, on ne peut être sûr du bénéfice net pour l’ensemble des femmes ainsi dépistées.

Risques relatif et absolu

Question : En quoi consiste la différence entre un risque relatif de mortalité et un risque absolu ?

Réponse : Quand on dit que tel test de dépistage d’une maladie a réduit de 30 % la mortalité due à cette maladie chez un groupe de personnes, explique Turcotte, ce pourcentage est relatif à la mortalité due à cette maladie chez un groupe semblable où il n’y a pas eu dépistage de cette maladie.

Toutefois, pour entreprendre un programme de dépistage, il faut aussi savoir si l’âge moyen de décès des personnes du groupe dépisté est plus petit que l’âge moyen de décès des personnes du groupe non dépisté. S’il n’est pas significativement moindre, il n’y a pas d’avantage au dépistage. Le risque absolu de mortalité demeure le même. Cela signifie que la maladie chez les non dépistés tue suffisamment tard dans la vie et à un âge qui se compare à d’autres maladies qui tueront en moyenne au même âge les 30 % qui ont été dépistés et traités.

On ne mentionne pas assez souvent les désavantages au dépistage du cancer. S’il est positif, il générera de l’inquiétude sur l’évolution du cancer, sur son traitement et sur la possibilité d’une rechute. Sans compter les effets physiques directs dus à l’ablation, à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. L’effet d’être étiqueté « cancéreux » réduit aussi significativement le sentiment de se sentir invulnérable face à la maladie. C’est un effet placebo défavorable non négligeable.

Effets secondaires dévastateurs

Question : Les interventions médicales invasives sont en général douloureuses et dangereuses. N’y a-t-il pas aussi des risques d’infection et de complications liés au dépistage et au traitement ?

Réponse : Vous avez parfaitement raison, confirme le conférencier. Le corps humain réagit de la même façon au bistouri qu’au poignard. Toute intervention médicale invasive draine une importante énergie vitale. Les médecins agissent avec précaution, mais des risques importants demeurent.

Même les médicaments les plus prescrits peuvent avoir des effets secondaires dévastateurs – bien que ce soit sur une partie infime de la population. Le Lipitor, par exemple, a causé une maladie dégénérative du muscle chez un sous-groupe de gens. Les bisphosphonates prescrits pour traiter l’ostéoporose peuvent aussi causer des troubles graves. Les cas sont rares, mais les conséquences sont désastreuses. Pourquoi courir ce risque, même minime, pour un résultat objectivement nul ?

La faillite éthique des services de santé se retrouve aussi dans les nombreux examens médicaux inutiles qu’on fait passer aux employés. Ces examens les empêchent parfois d’obtenir un emploi qu’ils sont physiquement aptes à occuper. Mentionnons les radiographies de la colonne vertébrale, qui ne font que révéler les déformations normales de la colonne dues à l’âge, et les radiographies pulmonaires de routine, dont la seule utilité de dépistage se rapporte à une maladie disparue au Canada depuis des décennies : la tuberculose caverneuse. Preuve additionnelle qu’on doit réviser en profondeur les pratiques actuelles de prévention pour les adapter aux résultats d’études cliniques scientifiquement validées, termine le conférencier.

Références

HADLER, Nortin. Le dernier des bien portants. Comment mettre son bien-être à l’abri des services de santé. Traduction de Fernand Turcotte, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2008.

WELCH, Gilbert. Dois-je me faire tester pour le cancer ? Peut-être pas et voici pourquoi. Traduction de Fernand Turcotte, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2005.

Compte-rendu rédigé par Louis Dubé et révisé par le conférencier.