Conférence du dimanche 13 septembre 2009 - 19 heures

La vitalité du français

Observations critiques

Charles Castonguay, professeur à la retraite, Université d’Ottawa

Lors d’une allocution présentée chez les Sceptiques du Québec le 13 septembre 2009, Charles Castonguay, professeur à la retraite du département de mathématiques et de statistiques de l’Université d’Ottawa, propose un examen critique de certaines questions du recensement canadien. Les statistiques qui découlent de questions équivoques peuvent conduire à d’importantes erreurs d’interprétation sur la vitalité réelle du français.

| Anglophone originaire de la capitale canadienne, Charles Castonguay a enseigné durant 40 ans à l’Université d’Ottawa. Ses études doctorales à l’Université McGill ont porté sur les fondements du savoir mathématique. Le débat sur la langue fournit régulièrement à ce Québécois d’adoption l’occasion d’exercer son esprit critique au profit de ses concitoyens. Il publie en 2008 un recueil d'articles parus dans l'aut'journal : Avantage à l'anglais ! Dynamique actuelle des langues au Québec, Les Éditions du Renouveau québécois. |

Les gouvernements ont intérêt à projeter une image rassurante de la situation du français au Canada, comme aussi au Québec. Il sied donc, poursuit le mathématicien Charles Castonguay, d’exercer un recul critique sur les statistiques avancées pour justifier une interprétation positive de la vitalité du français tant au niveau fédéral que provincial. N’oublions pas que ce sont les gouvernements qui emploient les chercheurs ou subventionnent leurs études. Ils peuvent facilement maintenir un certain contrôle sur la présentation des résultats et sur leur diffusion.

Le conférencier a lui-même fait partie d’un comité d’experts consulté par l’Office québécois de la langue française (OQLF) pour examiner différents aspects de la question linguistique. Il a pu constater les pressions qui s’exercent pour favoriser certains points de vue que n’appuyait pas nécessairement la rigueur scientifique. Il est donc tout à fait approprié de faire preuve d’un sain scepticisme envers les statistiques avancées par les gouvernements pour justifier leurs politiques.

Confusion sur l’origine ethnique

Lors d’un recensement national, le gouvernement canadien interroge les habitants du pays pour connaître, entre autres, leur origine ethnique. Cela lui permet de s’assurer, par exemple, que les citoyens sont traités sans discrimination et de rectifier, s’il y a lieu, les politiques pertinentes. C’est une procédure de cueillette d’information qui est en place depuis plus de cent ans. La question posée à ce sujet (#17) au recensement de 2006 se lit comme suit : « Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles des ancêtres de cette personne ? »

La confusion s’est malheureusement installée au sujet de cette question. Lors du recensement de 1991, un groupe de pression torontois, qui utilisait le slogan « Call me Canadian », avait fait campagne pour qu’on laisse tomber son origine ethnique pour s’identifier seulement comme « Canadien ». Appuyés par le quotidien Toronto Star, ils ont réussi à convaincre un million de répondants (dont 750,000 Torontois) d’inscrire au recensement leur nationalité plutôt que leur origine ethnique. Si leur objectif était qu’on traite tous les citoyens canadiens de façon égale en ne reconnaissant que leur nationalité, ils ont rendu bien plus difficile d’évaluer statistiquement s’il y a discrimination sur une base ethnique, maintenant déformée.

Fort de son succès, ce groupe de pression a exigé, sous menace de boycottage, que Statistique Canada inclue nommément le mot « canadien » comme choix possible d’ancêtre au recensement suivant. Et ils ont eu gain de cause, poursuit Castonguay, même si « canadien » ne représente pas un groupe ethnique, selon la direction de Statistique Canada. Cela amena des millions d’autres Canadiens à s’identifier comme d’origine ethnique « canadienne » au recensement de 1996. Puisque cette réponse apparaît maintenant plus fréquemment que n’importe quelle autre, elle occupera la première place comme exemple de choix aux recensements subséquents, avant les origines anglaise, française, chinoise, italienne...

Ainsi, la question de recensement qui a pour but d’évaluer la diversité ethnique de la population canadienne n’est plus utile à cette fin. L’objectif politique de la consolidation nationale (nation building) a supplanté les besoins d’analyse statistique des politiques gouvernementales en vue de promouvoir l’égalité des citoyens quelle que soit leur origine ethnique. Rappelons que l’ouvrage Vertical Mosaic du sociologue John Porter (1965) avait établi que les citoyens d’origine britannique jouissaient de meilleurs revenu, éducation et santé que ceux d’origine française et autochtone, entre autres.

La confusion volontaire (appuyée légalement par le cabinet du premier ministre) qui est propagée sur l’origine ethnique des Canadiens fait aussi en sorte qu’il n’est plus possible d’évaluer l’anglicisation réelle de la population d’origine française. On estime qu’environ neuf millions de Canadiens seraient d’origine ancestrale française, alors que les recensements récents n’en rapportent que trois à quatre millions. Une brève analyse du conférencier rapporte qu’à l’extérieur du Québec 85 % de ceux qui se disent d’origine « canadienne » au dernier recensement sont unilingues anglais. Au Québec, une même proportion d’unilingues français estiment que leur ancêtre est d’origine « canadienne » ! On voit bien que ces statistiques sont maintenant inutilisables.

Aptitudes floues

Le recensement canadien tente aussi d’évaluer la proportion des citoyens bilingues. Voici la question posée (#13) : « Cette personne connaît-elle assez bien le français ou l’anglais pour soutenir une conversation ? » Les choix proposés sont : français seulement, anglais seulement, français et anglais, ni français ni anglais. La question suivante (#14) ajoute un peu plus de confusion : « Quelle (s) langue (s), autre (s) que le français ou l’anglais, cette personne connaît-elle assez bien pour soutenir une conversation ? »

Au lieu des deux précédentes questions, le conférencier suggère pour simplifier de ne poser qu’une seule question à ce sujet : « Quelle (s) langue (s) cette personne connaît-elle assez bien pour soutenir une conversation assez longue sur divers sujets ? » Le choix de réponses pourrait être : français, anglais, autre (précisez). On notera que « conversation assez longue sur divers sujets » réfère clairement à un bilinguisme fonctionnel, alors que la question plus molle du recensement est davantage sujette à une interprétation personnelle puisqu’elle ne précise pas la longueur de la conversation, qui pourrait être très sommaire.

Statistique Canada a même testé la question plus simple suggérée – pour se rendre compte qu’elle diminuerait de moitié la proportion des anglophones hors Québec qui s’estiment compétents en français. Et, globalement, cette question ferait passer le taux de bilinguisme au Canada de 16 à 12 %. Cette suggestion ne fut pas retenue parce qu’elle ne correspondait pas, estime Castonguay, à l’image d’un pays bilingue qu’on voulait véhiculer.

Rappelons que, depuis 1971, le questionnaire du recensement est laissé au domicile du citoyen qui le remplit lui-même et le poste. On peut aussi aujourd’hui le remplir en ligne par Internet. Le jugement personnel y tient donc une large part – ce que la question plus simple suggérée tente de minimiser.

Alors qu’il était membre du Comité de suivi sur la situation linguistique, à l’OQLF, le conférencier a proposé que l’Office mette au point un test pour évaluer de façon plus objective et exhaustive les compétences linguistiques, autant verbales qu’écrites, assorti de vérifications appropriées de l’examinateur. Les prétentions de connaissance d’une langue ne seraient donc pas laissées au seul jugement du répondant. Employé périodiquement comme instrument d’enquête par l’Office, le test proposé aurait pu servir à mesurer de façon plus précise l’évolution réelle de ces compétences dans la région montréalaise.

Comportements précis

Le recensement pose aussi des questions claires sur la langue. Par exemple, la question 15a : « Quelle langue cette personne parle-t-elle le plus souvent à la maison ? » Réponses possibles : « français, anglais, autre (précisez) ». On constate que cette question concerne un comportement concret et non une aptitude difficile à autoévaluer. Il est plus facile de décrire ses actions que d’évaluer des compétences qu’on aura tendance à surestimer pour mieux paraître.

Malheureusement, l’imprécision de la question suivante (15b) diminue l’impact de la première. La voici : « Cette personne parle-t-elle régulièrement d’autres langues à la maison ? » Et le choix de réponses : « non ; oui, français ; oui, anglais ; oui, autre (précisez) ». Le mot « régulièrement » n’est pas assez précis, car son sens recouvre une fréquence qui peut être quotidienne, hebdomadaire ou même mensuelle (lors de la visite de grands-parents qui parlent plus aisément la langue de leur pays d’origine, par exemple).

De l’avis du conférencier, la question 15b introduit une confusion sur la langue parlée à la maison, que certains exploitent pour minimiser le taux d’assimilation réel des francophones à l’extérieur du Québec. Même si 40 % des francophones ontariens parlent plus souvent anglais à la maison, ils peuvent se servir encore « régulièrement » du français. Si « régulièrement » signifie quelques fois par année, on devrait considérer l’anglicisation comme presque complète.

L’assimilation d’une minorité linguistique, selon certaines théories, progresse sensiblement d’une génération à l’autre. Les parents s’expriment d’abord exclusivement dans leur langue maternelle (disons le français) à la maison avec leurs enfants. Ces derniers tenteront d’acquérir une excellente connaissance de l’anglais à l’école. Ils constateront qu’il est essentiel de bien parler anglais pour obtenir et conserver un bon emploi dans un milieu anglophone. Les parents auront alors tendance à parler français ou anglais, en alternance, avec leurs propres enfants pour les initier à la connaissance vitale de l’anglais. Au cours des générations subséquentes, l’anglais finira par dominer comme langue parlée à la maison. Et, finalement, elle deviendra la seule langue parlée et connue.

Ambivalence sur la langue maternelle

Voici une dernière question (#16) qui tente de cerner la langue maternelle du répondant – avec un succès mitigé : « Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle comprend encore ? » On ajoute une précision qui pourrait être confondante : « Si cette personne ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu’elle a apprise. » Une personne qui ne parle plus sa véritable langue maternelle depuis longtemps peut facilement se trouver obligée de répondre que la langue qu’elle parle maintenant est sa langue maternelle.

Cette situation témoigne d’une assimilation complète à son environnement linguistique. À tel point que certaines personnes voudront modifier leur patronyme original correspondant à leur langue maternelle en patronyme correspondant à la langue parlée dans le milieu où ils vivent (Boisvert en Greenwood ou Cuillerier en Spooner, par exemple). On veut alors se fondre dans le groupe dominant. Après avoir passé trente ou quarante ans à s’exprimer exclusivement dans une langue seconde, il est prévisible que cette dernière devienne la seule langue parlée et comprise. Selon une étude du conférencier, 40 % des allophones nés au Canada et âgés de 50 ans ou plus répondraient « anglais » à la question actuelle sur la langue maternelle, en raison de l’exigence que celle-ci soit encore comprise.

Le conférencier suggère une question très simple pour déterminer la langue maternelle : « Langue maternelle ? » et un choix de réponse sans équivoque : « français, anglais, autre (précisez) ». Elle serait aussi simple que la question sur le sexe d’une personne : homme ou femme.

Une question plus élaborée pourrait comprendre deux volets : « Quelle langue cette personne parlait-elle le plus souvent à la maison dans sa petite enfance ? » Cette question contient les éléments essentiels d’une question claire : un comportement, une fréquence, un lieu et un temps. Deuxième volet : « La comprend-elle encore ? » Cette approche suggérée par Castonguay a été rejetée par Statistique Canada pour des raisons de maintien de comparabilité avec les recensements précédents – une comparabilité qui masque le degré d’assimilation de certains groupes.

Après avoir décrit plusieurs lacunes liées aux questions mêmes du recensement canadien sur la situation linguistique, le conférencier tentera tout de même d’en tirer certaines conclusions.

Vitalité d’une langue

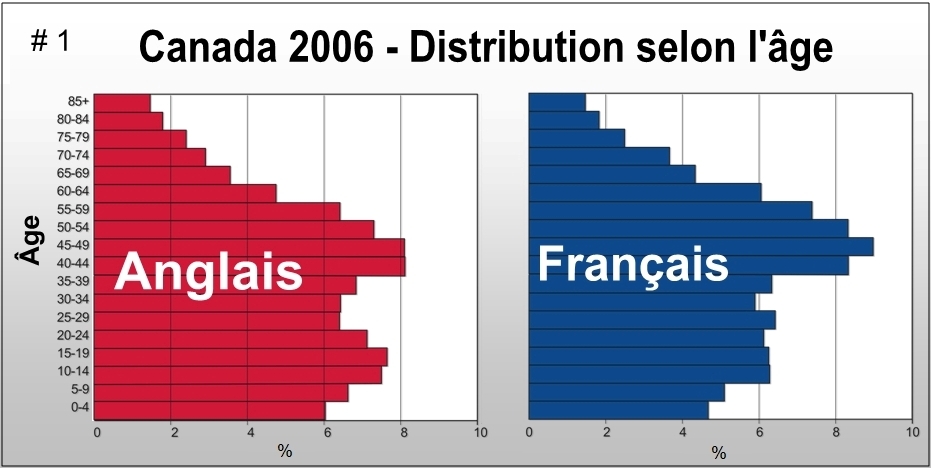

Voyons d’abord la vitalité d’une langue. Et commençons par l’anglais, langue maternelle. Le graphique double suivant (# 1) compare la distribution selon l’âge de la population de langue maternelle anglaise et française. On note, pour l’anglais, une saillie parmi les 40 à 59 ans qui correspond à ce qu’on a appelé le « baby-boom », soit la période de 20 ans de grande natalité entre 1946 et 1966 qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale.

Trente ans plus tard, on observe l’« écho du baby-boom », causé par les enfants des « baby-boomers », d’une ampleur presque aussi grande que la première saillie. On pourrait conclure que la population de langue maternelle anglaise a su se reproduire suffisamment sur le plan biologique pour prospérer, sauf que le taux de fécondité des « baby-boomers » a été nettement moindre que celui de leurs parents. Pour expliquer cette saillie importante entre 10 et 25 ans, on doit donc ajouter l’apport de l’assimilation des minorités (francophone ou allophone) au taux de reproduction des anglophones : les enfants des jeunes adultes francophones et allophones anglicisés sont le plus souvent de langue maternelle anglaise et s’ajoutent comme tels au bas du profil selon l’âge de la population anglophone. Soutenu de la sorte, le remplacement des générations anglophones semble assez bien réussi.

Le profil des francophones selon l’âge montre aussi une saillie parmi les 40 à 59 ans, nés dans les années suivant la dernière guerre mondiale. Toutefois, cette saillie n’a qu’un écho très faible 30 ans plus tard. Cela est causé en partie par la sous-fécondité qui caractérise les sociétés industrialisées après 1970 et en partie par l’assimilation de jeunes adultes francophones dont la langue principale à la maison est devenue l’anglais – et dont les enfants éventuels sont de langue maternelle anglaise. À l’extérieur du Québec, on a observé en 2006 un taux d’assimilation de plus de 40 % des jeunes adultes francophones à la majorité de langue anglaise.

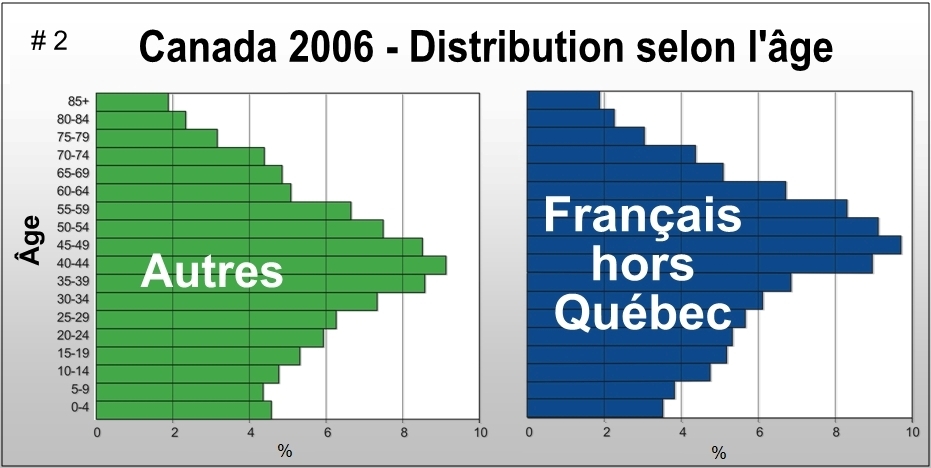

Chez les Canadiens allophones, le profil de survie linguistique est encore plus alarmant (graphique # 2). Malgré un taux de fécondité en général plus élevé que les groupes majoritaires, l’écho de la surnatalité de l’après-guerre, auquel on devrait s’attendre une génération plus tard, est presque inexistant. Les parents des jeunes enfants allophones ont souvent choisi l’anglais comme langue principale à la maison. Cette langue devient donc la langue maternelle de leurs enfants. On note un profil semblable à celui des allophones pour les Canadiens qui se disent de langue maternelle française et qui vivent à l’extérieur du Québec. Le remplacement des générations allophones et francophones hors Québec est ainsi grandement déficitaire. Le graphique # 2 montre que la survie du français hors Québec est aussi compromise que celle des langues non officielles. Le pouvoir d’attraction de l’anglais est tellement prépondérant à l’extérieur du Québec que le français ne peut prospérer parmi la jeune population qui doit évoluer, en particulier, dans un milieu de travail anglophone.

Substitutions de langue

Par ailleurs, on se félicite que les trois quarts des immigrants allophones au Québec optent aujourd’hui pour le français. Ce succès n’est qu’apparent : la plupart de ces immigrants francisés étaient déjà de langue d’usage française avant d’immigrer. Cette francisation dépend d’une présélection des immigrants à l’étranger ; on accorde tout simplement plus de points aux candidats à l’immigration au Québec qui possèdent déjà le français.

Le taux d’assimilation des immigrés allophones varie selon la durée de leur séjour au Québec. Il s’élève jusqu’à 40 %, mais seulement après une trentaine d’années. Un immigrant n’adopte pas une nouvelle langue d’usage à la maison dès son arrivée. Un taux de francisation très élevé après seulement quelques années présuppose que de nombreux immigrants maîtrisaient déjà le français et l’avaient adopté comme langue d’usage à la maison avant même d’arriver au Québec.

La part de l’assimilation des allophones qui se fait au profit du français pourrait donner une mesure de l’effet des politiques de francisation du gouvernement provincial (comme la loi 101). Même si, aujourd’hui, la part de l’assimilation des nouveaux arrivants allophones au français, comparée à celle de l’anglais, paraît assez élevée (plus de 50 %), elle est très loin de la proportion des francophones résidant au Québec. Pour maintenir le poids démographique des francophones vis-à-vis de celui des anglophones, soutient Castonguay, la part des substitutions de langue en faveur du français parmi les allophones devrait être d’au moins 90 %.

Un autre indice, celui de la vitalité d’une langue, s’exprime par le ratio de la langue d’usage sur la langue maternelle. Pour l’anglais, cet indice est passé d’environ 1,13 à 1,30 de 1971 à 2006 au Québec, une augmentation de plus de 15 %. Durant la même période, le français n’a réussi à augmenter ce ratio que de 3 %, soit de 1,00 à 1,03. Ainsi, l’anglais a un indice de vitalité beaucoup plus important que le français et il s’accroît plus rapidement. On peut même douter que le modeste accroissement de l’indice de vitalité du français soit entièrement réel puisque, depuis 2001, le choix du français apparaît en premier lieu sur le formulaire en langue française aux questions sur les langues d’usage et maternelle, alors qu’auparavant c’était l’anglais.

L’avantage économique de l’anglais

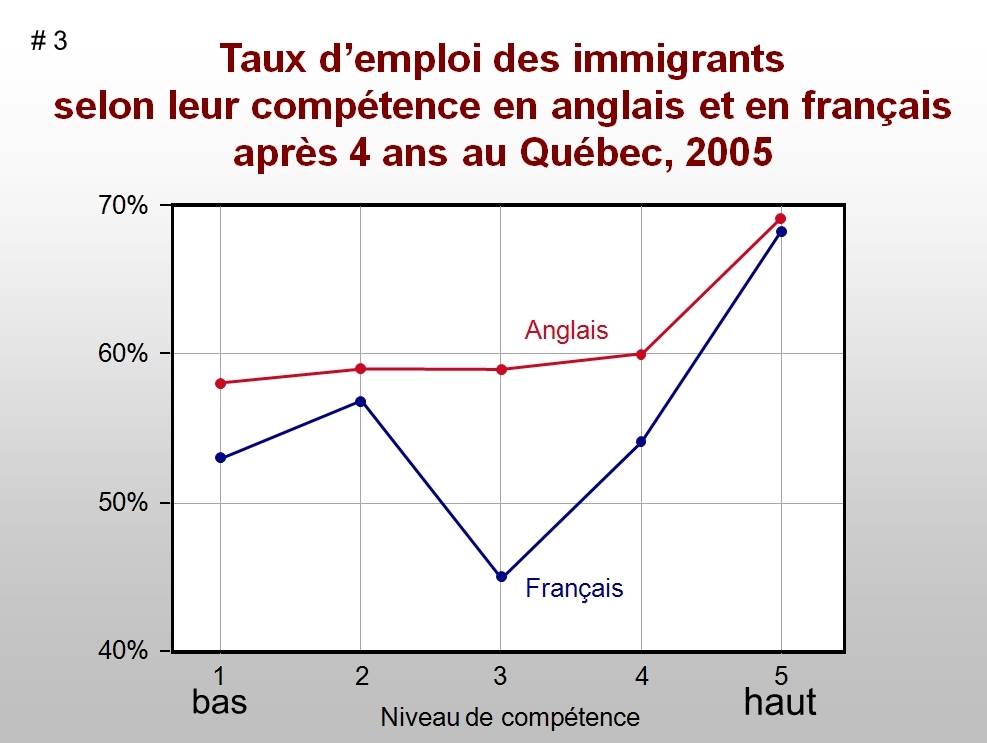

Des études de Statistique Canada démontrent que la maîtrise de l’anglais rapporte plus aux immigrants allophones qu’une maîtrise du français. En 2005, après 4 ans au Québec, le taux d’emploi des immigrants se situait autour de 60 % s’ils possédaient une assez bonne maîtrise de l’anglais (graphique # 3). Avec une connaissance semblable du français, ce taux se situait entre 45 et 55 %. Ce n’est qu’avec une excellente maîtrise du français ou de l’anglais que ce taux culmine à 70 %. Le niveau de compétence en français ne semble pas bien prédire le succès en emploi puisqu’un niveau de compétence moyen (3 ou 4) ne garantit pas un taux d’emploi plus élevé qu’un niveau de compétence inférieur (1 ou 2).

De plus, à un niveau de compétence entre moyen et excellent, le salaire horaire moyen au Québec est de quelques dollars de plus pour une compétence en anglais plutôt qu’en français. Ainsi, parmi le quintile des immigrés allophones au revenu le plus élevé, plus de 60 % de ceux qui se sont assimilés ont choisi d’adopter l’anglais comme langue d’usage à la maison plutôt que le français. Si les emplois les plus payants requièrent une bonne connaissance de l’anglais, il n’est pas surprenant que les allophones pensent que cette langue aura plus de chances d’améliorer leur condition économique.

Au niveau de l’emploi, l’avantage demeure donc à l’anglais, poursuit le conférencier, paraphrasant le titre de son dernier ouvrage. N’oublions pas que dans l’île de Montréal, quelque 50 % des allophones travaillent en anglais. Le pouvoir d’attraction de cette langue est prépondérant étant donné qu’environ 50 % de la population de l’île est francophone et seulement 18 %, anglophone.

Évolution intergénérationnelle

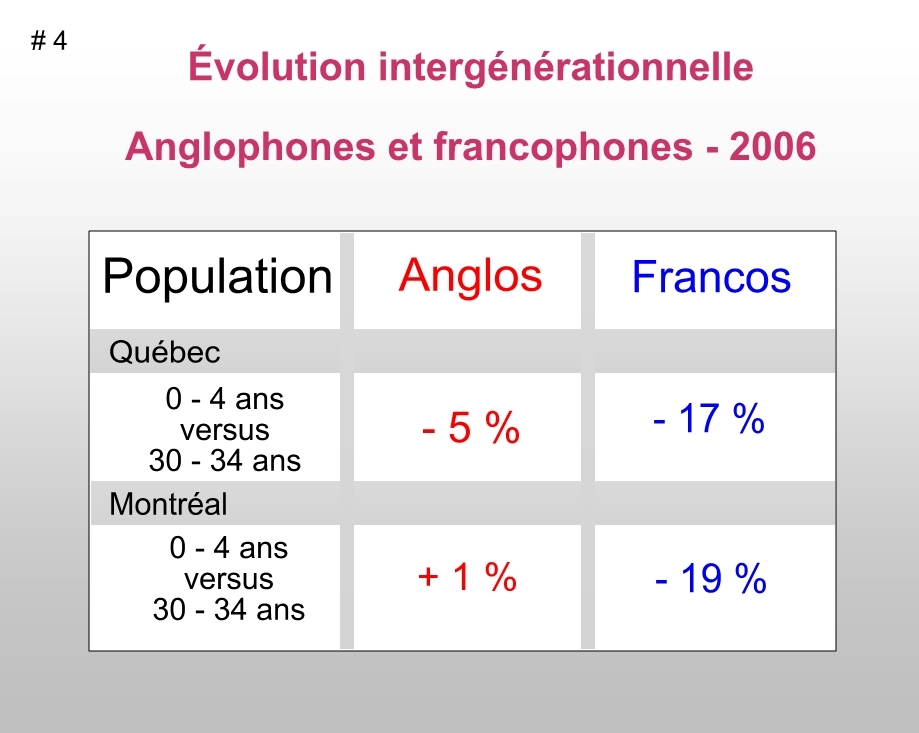

Les Anglo-Québécois ont à peu près le même taux de fécondité (sous le seuil de remplacement des générations) que les Franco-Québécois. Pourtant, ils réussissent à maintenir leur population avec seulement un léger déficit. En 2006 et pour l’ensemble du Québec, la population anglophone des 0 à 4 ans n’est déficitaire que de 5 %, comparativement à la population des 30 à 34 ans, nés une génération plus tôt. On note même un léger gain intergénérationnel de 1 % dans la région métropolitaine de Montréal (graphique # 4).

Pour les francophones du Québec, le déficit est substantiel, soit d’environ 17 % entre les deux générations en 2006. Pour la région de Montréal, ce déficit se situe à 19 % ! Étant donné un taux de fécondité similaire, on ne peut que conclure, réitère Castonguay, que le pouvoir d’attraction de l’anglais est bien supérieur à celui du français. Une petite minorité anglophone au Québec réussit mieux à intégrer les immigrants allophones et à les inciter à éduquer leurs enfants en anglais.

Langue d’usage

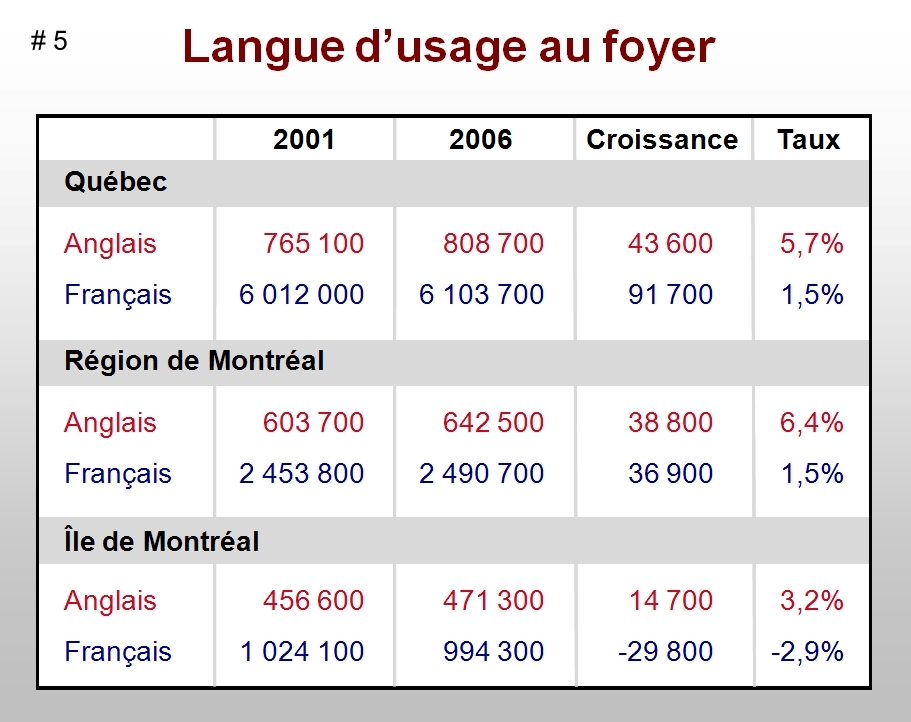

La langue d’usage au foyer représenterait, selon certains, une mesure plus pertinente de la situation linguistique que la langue maternelle, car cette dernière pourrait ne jouer qu’un rôle secondaire dans les échanges courants (graphique # 5).

Même si le nombre additionnel de francophones (langue d’usage) au Québec entre 2001 et 2006 est deux fois plus grand que le nombre additionnel d’anglophones, au vu des populations présentes en début de période, soit en 2001, le taux de croissance des francophones est près de quatre fois moindre que celui des anglophones (1,5 % contre 5,7 %). Ainsi, pour l’ensemble du Québec, le français est en régression par rapport à l’anglais.

La situation est aussi alarmante dans la région métropolitaine de Montréal ; l’anglais y progresse plus de quatre fois plus vite que le français. Toutefois, souligne le conférencier, la situation est encore plus critique pour l’île de Montréal où l’anglais a progressé, entre 2001 et 2006, de 3 % alors que le français a régressé de 3 %.

Conclusions

Aucun des différents critères de vitalité examinés n’indique que le français progresse par rapport à l’anglais au Québec. Si les tendances se poursuivent, le français continuera de perdre du terrain et risque de devenir minoritaire au Québec d’ici quelques générations, et bien avant cela à Montréal. On ne pourra renverser ce déclin que si les immigrants québécois choisissent le français comme langue d’usage à la maison comme au travail. Ils ne le feront que si communiquer dans cette langue devient économiquement plus rentable que de le faire en anglais, termine le conférencier.

Période de questions

Intégration économique

Question : N’y a-t-il pas une attitude protectionniste chez les francophones de souche québécois qui tendent à conserver les bons emplois de la fonction publique et des professions pour leur groupe particulier ? Cela expliquerait qu’on estimait, dans les années 1970, que les trois quarts des diplômés d’universités québécoises se retrouvaient employés par le gouvernement (public et para-public), alors que c’était l’inverse pour les diplômés des universités anglophones. Le Québec semble aussi être plus restrictif que les autres provinces dans son acceptation des accréditations étrangères.

Réponse : Cette attitude protectionniste a sans doute déjà existé, mais elle a beaucoup diminué, estime le conférencier. Le gouvernement québécois est plus conscient de ce penchant protectionniste et a pris des mesures pour tenter de l’éliminer. Mais il reste encore beaucoup à faire pour accueillir l’immigrant de façon plus équitable.

Par exemple, à la Commission Bouchard-Taylor, certains Maghrébins critiquaient les entreprises francophones (et anglophones) qui requièrent l’anglais, en plus du français, pour un poste au Québec. La francisation de la langue de travail n’est pas acquise. Le gouvernement québécois devrait enquêter sur le bien-fondé de la compétence en anglais exigée pour de nombreux postes. Il reste encore d’énormes difficultés à surmonter pour une intégration économique réussie des immigrants.

Origine ethnique canadienne

Question : Vous avez laissé entendre qu’il y aurait camouflage délibéré de la part des gouvernements pour omettre ou encore déformer certaines statistiques qui ne favoriseraient pas leurs politiques ou leur vision du Canada. Jusqu’à quel point cela est-il répandu ?

Réponse : La question du recensement canadien sur l’origine ethnique, rappelle le conférencier, illustre très bien comment l’idéologie politique peut influencer la formulation d’une question qui rendra les réponses inutilisables ou les biaisera de façon irrécupérable. Une origine ethnique « canadienne » n’est pas une réponse valable. Pourtant, elle figure comme premier choix de réponse à cette question du recensement canadien !

Aux États-Unis, le gouvernement américain tente par tous les moyens d’éviter que leurs citoyens répondent « américain » à la question sur l’origine ethnique. Une telle réponse fausse les données qui essaient de déterminer s’il y a discrimination ou non sur une base ethnique. L’attitude du gouvernement canadien quant à la formulation de la question sur l’origine ethnique provient manifestement d’une volonté politique d’escamoter le taux réel d’assimilation des Canadiens français. Le gouvernement canadien n’est d’ailleurs pas le seul à utiliser les questions d’un recensement national pour mieux asseoir son pouvoir. C’est d’ailleurs devenu un sujet d’étude important en sociologie.

Bilinguisme territorial

Question : Pensez-vous que le français va finalement disparaître en Amérique du Nord ?

Réponse : Non, réplique le conférencier. Il y aura toujours des francophones du Québec qui vont trouver des avantages à aller vivre à Vancouver, à Los Angeles ou à New York. De plus, une politique du Canada incite des immigrants francophones à s’installer directement à Winnipeg, Calgary ou Vancouver, entre autres. Cela peut donner l’impression que le fait français demeure une réalité d’un océan à l’autre au Canada.

Toutefois, selon les recherches du conférencier, les immigrants de langue maternelle française qui s’installent trop loin du Québec s’anglicisent à plus de 50 % dès la première génération. Après quelques dizaines d’années passées au Canada, plus de la moitié d’entre eux parle anglais dans l’intimité du foyer. De l’avis du conférencier, le Canada devrait concentrer la venue d’immigrants francophones là où il existe déjà une communauté francophone viable, soit essentiellement au Québec, au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans l’est et le nord de l’Ontario. Sinon, à trop les éparpiller, on vise à plus ou moins brève échéance l’assimilation des immigrants francophones à la majorité anglophone.

Le bilinguisme national prôné par les gouvernements canadiens successifs est illusoire à cause du haut taux d’assimilation des francophones à la majorité de langue anglaise. Le bilinguisme territorial assurerait au français de meilleures chances d’épanouissement. Par exemple, les immigrants allophones devraient connaître le français pour obtenir la citoyenneté canadienne à Montréal ; ils apprendraient ainsi la langue de la majorité du territoire où ils ont décidé de s’établir. Une politique fédérale sur la langue en ce sens s’allierait alors aux objectifs provinciaux.

Exode vers la banlieue

Question : Si les francophones quittent l’île de Montréal pour aller vivre en banlieue, comment se surprendre que Montréal devienne de plus en plus anglophone ?

Réponse : Bien qu’il y ait un va-et-vient constant de départs et d’arrivées de francophones entre Montréal et sa banlieue riveraine, précise le conférencier, il y a effectivement une perte nette à Montréal. Pour bien des raisons, les francophones préfèrent vivre en banlieue, tout en travaillant à Montréal. C’est aussi vrai pour les anglophones, sauf que leurs banlieues se trouvent dans le « West Island », sur l’île même de Montréal.

Il n’est pas opportun, en fait, d’analyser l’île de Montréal en bloc, car elle est constituée de régions aux dynamiques linguistiques très différentes. De toute façon, pour pallier l’exode urbain, il faut rendre la vie à Montréal plus attrayante (et moins chère) ; les jeunes familles choisiront alors d’y rester en plus grand nombre. Faciliter le transport en commun sur l’île plutôt que des autoroutes hors de l’île constituerait un pas dans la bonne direction.

L’attraction du français

Question : Préconisez-vous que le Québec soit unilingue français et le reste du Canada unilingue anglais ?

Réponse : Oui, sauf que le Nouveau-Brunswick pourrait très bien demeurer bilingue anglais-français, précise le conférencier, et que certaines autres régions comme l’est ou le nord de l’Ontario pourraient le devenir. Le français, seule langue officielle et commune, semble être la seule solution à long terme pour bien protéger la langue française au Québec. On pourra y arriver progressivement, tout en conservant les droits acquis par la minorité anglophone dans le domaine de l’éducation, par exemple. Le défi est de rendre attrayants la connaissance et l’usage du français dans toutes les sphères d’activité au Québec, comme c’est le cas dans les provinces anglophones pour l’anglais.

Régions négligées

Question : Les médias francophones québécois propagent-ils adéquatement la culture française dans le reste du Canada ?

Réponse : La Société Radio-Canada, observe le conférencier, va parfois bien au-delà de son mandat de représentativité nationale en prenant, pour certaines émissions radiophoniques, presque autant d’appels d’auditeurs francophones hors Québec qu’à l’intérieur du Québec. Elle tente peut-être ainsi d’établir l’idée erronée d’une présence francophone active d’un océan à l’autre. Elle le fait sans doute pour suivre une politique d’unité nationale dictée par le gouvernement fédéral.

Malgré une population francophone importante, certaines régions sont malheureusement souvent ignorées par les médias. Pensons à la région de l’Outaouais. Elle renferme un quart de million de Québécois francophones. Pourtant, on entend bien moins souvent parler de l’Outaouais que de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick qui comptent une population semblable. Le français en Outaouais est probablement aussi menacé qu’il peut l’être en Acadie. Pourquoi l’Office québécois de la langue française tarde-t-il à produire une étude sur la situation du français en Outaouais ?

Il existe au niveau universitaire de nombreux groupes d’étude du fait français hors Québec, mais aucun sur la précarité du français au Québec ou à Montréal. Il serait temps de corriger le tir et d’entreprendre des études suivies d’actions concrètes pour renverser une nette tendance à l’anglicisation dans les régions de Montréal et de l’Outaouais, termine le conférencier.