Conférence du jeudi 13 novembre 2008 - 19 heures

Au bout du pétrole

Tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique

Normand Mousseau, physicien

Normand Mousseau, physicien

La fin du pétrole à bon compte approche : la demande augmente sans cesse, alors que les réserves diminuent. Et les alternatives viables tardent à se concrétiser. Sommes-nous prêts à faire face à une crise énergétique imminente ? Dans une allocution prononcée chez les Sceptiques du Québec le 13 novembre 2008, Normand Mousseau, physicien, brosse un tableau réaliste des sources d’énergie disponibles au Canada et dans le monde. Chiffres à l’appui, il démontre l’insuffisance des ressources d’hydrocarbures à assurer nos besoins énergétiques futurs et le manque de vision de la politique canadienne à cet égard.

Normand Mousseau est professeur de physique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en physique numérique des matériaux complexes à l'Université de Montréal. Grand admirateur des Sceptiques, il nourrit une grande passion pour la vulgarisation scientifique. Il est l'auteur de plusieurs articles dans Québec Science et rédige le blogue de physique sur le site Science, on blogue ! de l'Agence Science-Presse depuis septembre 2005, où il n'a pas hésité à se mouiller sur plusieurs sujets dont la boule magique et la voiture électrique. Il suit de près la question énergétique et a publié, en 2008, le livre « Au bout du pétrole. Tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique » aux Éditions MultiMondes.

Réserves officielles suspectes

La situation énergétique mondiale, du moins en ce qui a trait au pétrole, inquiète bon nombre d’observateurs – même si elle demeure relativement confuse, ajoute Normand Mousseau. Il y a en effet tout lieu d’être sceptique des chiffres proclamés par les gouvernements sur leurs propres réserves de pétrole. L’année 2008 aura vu des hausses dramatiques, puis des baisses surprenantes du prix de l’essence à la pompe causées par la crise financière actuelle.

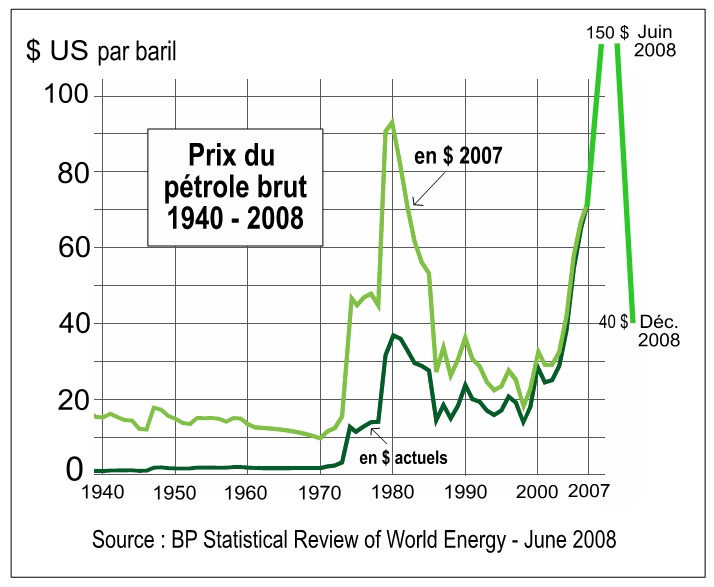

Durant les dernières décennies, le pétrole s’est généralement vendu autour de 20 $ CAN le baril, si on excepte les deux crises pétrolières des années 1970. C’est seulement au début des années 2000 qu’il a commencé à subir des fluctuations importantes pour atteindre le chiffre sans précédent de 150 $ le baril au milieu de 2008 et redescendre brutalement à 40 $ le baril vers la fin de cette même année.

Ces fluctuations de prix affectent aussi d’autres sources d’énergie fossile, telles que le gaz naturel. Cela explique les nombreux projets de construction de ports méthaniers au Québec à Lévis, Cacouna et Saguenay, mais aussi au Nouveau-Brunswick.

Les données sur les réserves de pétrole restent privées. Pays et firmes qui en font l’exploitation préfèrent les garder secrètes et ne les divulguer qu’au compte-gouttes et partiellement pour protéger leurs intérêts. Cette stratégie de communication couramment est employée par tous les gouvernements. Rappelons qu’au Québec, le niveau d’eau des grands réservoirs servant à produire de l’hydroélectricité reste bien caché du citoyen. Portant, l’eau est une ressource renouvelable, alors que le pétrole ne l’est pas.

Données historiques plus fiables

Selon le conférencier, la référence incontournable des réserves d’énergie est publiée sous le nom de « BP Statistical Review of World Energy ». Ce rapport inclut des chiffres sur toutes les sources d’énergie : pétrole, charbon, gaz naturel, hydroélectricité, énergie nucléaire…

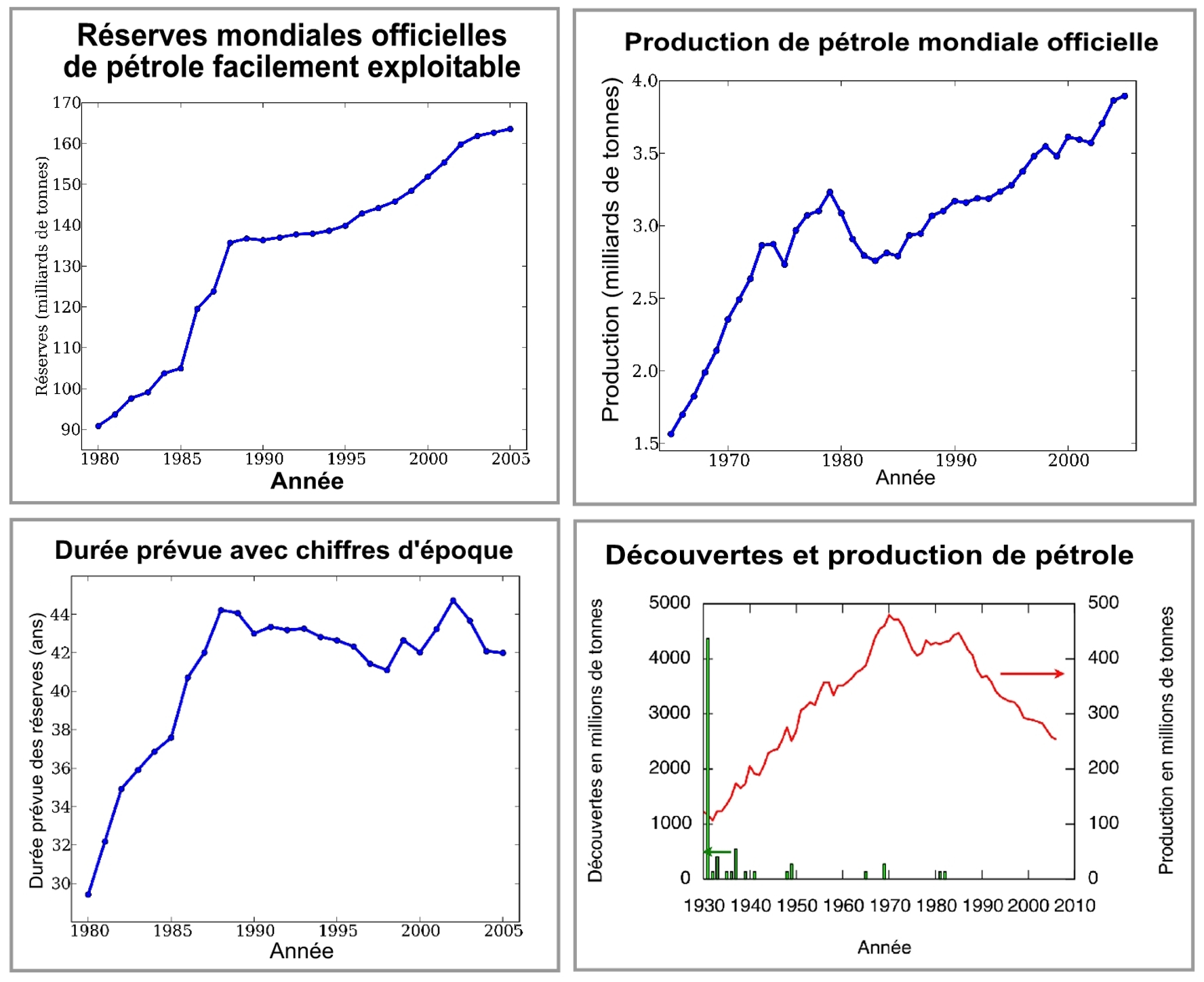

En bref, il resterait 169 milliards de tonnes de pétrole facilement exploitable avec les techniques présentes (cela équivaut à 1238 milliards de barils, soit 7.3 barils par tonne). La production mondiale actuelle se situe à presque 4 milliards de tonnes par année. Il nous resterait donc une quarantaine d’années de production au rythme actuel. En guise de comparaison, les réserves mondiales prouvées de pétrole correspondent au débit du fleuve Saint-Laurent pendant 11 ans ou à la moitié du volume du Lac Érié.

La production annuelle de pétrole est un chiffre relativement fiable puisqu’on peut la compter à la source. Elle a augmenté de façon presque constante de 1.5 milliard de tonnes en 1965 à 4 milliards de tonnes en 2005, sauf au début des années 1980 où il y a eu chute durant une récession. On semble avoir atteint un plateau de production depuis deux ans. La production donne des signes de ralentissement en 2008 à cause de la récession imminente provoquée par la crise financière actuelle (en novembre 2008).

Enjeux stratégiques

Il est aussi curieux de constater qu’à mesure que la production croît les réserves de pétrole augmentent. Plus on extrait du pétrole, plus il en reste, s’exclame Mousseau ! On avait 90 milliards de tonnes en réserve au début des années 1980 ; on en compte aujourd’hui 170 milliards de tonnes – presque le double ! Ces révisions annuelles à la hausse font en sorte que, depuis une vingtaine d’années, il reste toujours environ 40 ans de pétrole sous terre, même si la production annuelle a augmenté de 40 % durant cette période. À ce rythme, le pétrole durera pour toujours !

Examinons ces chiffres plus en détail et commençons par les réserves américaines. Les États-Unis ont atteint leur maximum de production de pétrole en 1970. Leur production annuelle diminue donc depuis presque 40 ans. Pourtant, leurs réserves demeurent stables depuis 20 ans. Depuis 1994, on a produit 39 milliards de barils à partir d’une réserve qui demeure fixe, année après année, à 29 milliards de barils. Alors que, normalement, 29 milliards de réserves moins 39 milliards de production devrait indiquer un problème, dans le domaine du pétrole, les mathématiques sont changées et 29 milliards moins 39 milliards donnent toujours 29 milliards de réserves ; indiquant qu’en un peu plus d’une décennie les États-Unis ont dû découvrir 39 milliards de barils de pétrole sans tambour ni trompette.

Même scénario pour l’Iran. À partir de réserves de 12,7 milliards de tonnes en 1988, ce pays a pompé 3,6 milliards de tonnes pour arriver à 19 milliards de réserves 20 ans plus tard. Des découvertes de 10 milliards de tonnes ont donc été faites durant cette période, soit 2 fois et demie la production mondiale actuelle. Pourtant, on n’a pas entendu parler de découvertes majeures dans ce pays. Au niveau mondial, on obtient les mêmes découvertes extraordinaires : 140 gigatonnes de réserves en 1997 moins 36 gigatonnes de production (pendant dix ans) donnent 164 gigatonnes en réserves en 2007 – les découvertes se montraient donc à 60 gigatonnes de pétrole ces dix dernières années !

Améliorations technologiques

D’où viennent donc ces fantastiques découvertes d’or noir ? A-t-on vraiment trouvé tout ce nouveau pétrole ? L’exploite-t-on plus efficacement ? Ou serait-ce des découvertes politiques, suggère Mousseau ? Notons, tout d’abord, que certaines sources mirobolantes espérées ne se sont pas concrétisées : par exemple, le Caucase ne renfermerait que 6 milliards de tonnes. D’autres nouvelles sources se monteraient à 9 milliards de tonnes. Total des nouvelles sources : 15 milliards de tonnes.

Des améliorations techniques permettent de puiser plus de pétrole des puits existants ; on est ainsi passé de 22 % à 35 % d’extraction possible des estimés du pétrole total d’un puits. L’une de ces techniques consiste à creuser horizontalement à partir d’une certaine profondeur pour rejoindre des nappes parallèles. On a ainsi pu récupérer 15 milliards de tonnes de plus des puits existants.

Sur les 60 gigatonnes de nouveau pétrole, les nouvelles sources et les améliorations techniques ont contribué 30 gigatonnes. Il faut donc supposer que les 30 gigatonnes manquantes proviennent des sous-estimés précédents gonflés (à une valeur sans doute plus réelle) pour des raisons politiques. Par exemple, le quota de production des pays de l’OPEP est proportionnel à leurs réserves. Certains pays, comme le Koweit, l’Iran et l’Arabie Saoudite, ont pu augmenter leur production de 50 % d’une année à l’autre en déclarant tout à coup des réserves 50 % plus grandes. On ne peut pas du tout se fier aux chiffres donnés pour les réserves de pétrole.

La lente formation du pétrole

Mieux connaître la formation des champs pétrolifères aide à apprécier la finitude de cette source d’énergie, explique Mousseau. Le pétrole provient de la décomposition de matière organique – algues, plancton et végétaux – tombée au fond de l’océan et recouverte rapidement par de la boue argileuse ou calcaire. Cela permet à certaines bactéries anaérobiques de procéder à une lente décomposition pour former du kérogène. Sinon, le contact avec l’oxygène les transformerait en gaz carbonique. Sous la pression de couches successives de sédiments, le kérogène se solidifiera et s’enfoncera dans le sol ; il s’échauffera à une température suffisante (50 à 120o Celsius) pour lentement se transformer en hydrocarbures liquides au cours de millions d’années.

Avec le temps, des fissures apparaîtront dans la roche ; elles permettront aux hydrocarbures de monter vers la surface. Dans les puits productifs (Texas et golfe Persique), le pétrole montant sera bloqué par une couche imperméable formée, par exemple, de sel ou d’argile. Il décantera en trois couches principales : gaz naturel, pétrole et eau. Lorsque les hydrocarbures montants ne rencontrent pas de couche imperméable, ils atteignent la surface du sol ; le gaz naturel s’échappera dans l’atmosphère, ainsi que les chaînes plus légères d’hydrocarbures. Les chaînes plus lourdes restantes formeront le bitume qu’on retrouve, par exemple, dans les sables bitumineux de l’Alberta.

En se basant sur les réserves de pétrole actuelles et les 100 millions d’années qu’a pris leur formation, on obtient une production naturelle de pétrole d’environ 2 barils à l’heure (2000 tonnes par année). C’est deux mille fois moins que la demande présente ! Sur un estimé de 360 milliards de tonnes de matière organique sur Terre, 2000 tonnes transformées en pétrole par année ne représentent environ que 0,0000005 % de la matière organique disponible. Un rendement minime de l’énergie solaire utilisée par tous les êtres vivants.

Le très lent processus de formation du pétrole et la minuscule proportion produite chaque année démontrent bien que cette ressource énergétique est strictement limitée. On peut raisonnablement supposer que les plus gros gisements de pétrole ont déjà été découverts, car ce sont les plus faciles à exploiter et ils le sont déjà. La technologie d’extraction de pointe sert surtout aux petits gisements ou ceux qui sont difficiles d’accès. On peut faire grand cas de nouvelles réserves même si elles sont en pratique aujourd’hui inexploitable. Rappelons la récente découverte d’un champ pétrolifère d’un milliard de tonnes au Brésil, qui serait situé à 250 km des côtes, à 11 km sous l’eau et 5 à 6 km sous des couches de sel – presque deux fois plus creux que la hauteur de l’Everest ! Ces réserves seront encore inaccessibles pendant longtemps…

Pic et déclin de production

En 1958, le géologue américain King Hubbert a tenté de prédire la production de pétrole aux États-Unis pour les années futures, en supposant qu’on avait déjà trouvé tout le pétrole présent dans son pays. Il a estimé que le pic de production se produirait en 1970 et déclinerait les années suivantes, poursuit Mousseau. Au début des années 1970, il a aussi prédit que le pic de production mondiale arriverait en l’an 2000. Le succès de sa première prédiction lui a assuré une certaine crédibilité pour cette dernière. Heureusement, elle s’est avérée prématurée parce qu’il ne pouvait prédire la deuxième crise pétrolière en 1980 qui fit chuter la demande de 15 %. La consommation mondiale ne regagnera son pic précédent que 15 ans plus tard (en 1995).

Le même phénomène de pic de production et de déclin s’est aussi produit en mer du Nord. Ce pic fut atteint en l’an 2000 après 30 ans de production croissante. Depuis cette date la production a diminué de 60 %. La perte de 1.5 million de barils par jour en Mer du Nord n’a pas été compensée par la production récente au Canada de 1.2 million de barils par jour en provenance des sables bitumineux.

Si on fait la somme des courbes de production de différents pays, on arrive à un pic de production mondiale qui devrait être atteint maintenant. Le fait que la plupart des pays du monde entrent présentement en récession à cause de la crise financière changera sans doute un peu les calculs pour reporter ce pic de quelques années. Mais, il semble bien inévitable dans un avenir rapproché, signale Mousseau. Ce répit sera bien temporaire.

L’offre et la demande

La rareté du pétrole, face à une demande croissante, explique la flambée des prix au milieu de 2008 (jusqu’à 150 $ le baril). Les prix d’un marché libre ne sont pas proportionnels à la quantité manquante, si petite soit-elle ; les consommateurs sont prêts à payer jusqu’à 50 % de plus pour s’assurer de remplir leurs besoins en l’accaparant avant un compétiteur. L’inverse est aussi vrai : une baisse marquée de la demande fera chuter les prix de façon dramatique (par suite de la récession appréhendée en novembre 2008, le pétrole se transigeait à cette date à 50 $ le baril).

Serons-nous bientôt vraiment au bout du pétrole, demande Mousseau ? Probablement pas, puisque le pétrole ne se trouve pas dans des réservoirs qu’il suffit d’ouvrir pour qu’il coule à flots et qui cesseront de couler lorsqu‘ils seront vides. On doit pomper le pétrole hors du sous-sol ; cela demande de plus en plus d’efforts à mesure que le réservoir se vide parce qu’on doit extraire de plus profond un liquide qui se fait plus rare. Il restera probablement toujours un peu de pétrole, mais il coûtera de plus en plus cher à extraire.

Ces réserves conventionnelles de pétrole se chiffrent à environ 170 milliards de tonnes. Et on peut presque doubler ce chiffre en comptant les réserves exploitables provenant des sables bitumineux et de schistes argileux. En Alberta, on peut extraire, par un processus très polluant, environ 40 milliards de tonnes de pétrole de réserves nominales de bitume de 230 milliards de tonnes. Une situation semblable existe au Venezuela d’où on pourra extraire aussi environ 40 milliards de tonnes. Aux États-Unis, on pourrait tirer une autre centaine de milliards de tonnes de schistes argileux par un processus plus coûteux et encore plus polluant, soit chauffer le kérogène à 500 degrés Celsius pendant deux heures en absence d’oxygène pour obtenir du pétrole très lourd. D’autres réserves existent en haute mer, mais hors d’atteinte.

Durant les prochaines décennies, tant qu’on sera prêt à payer le prix fort, on pourra consommer du pétrole. Mais, est-il raisonnable de penser qu’on voudra dépenser jusqu’à mille dollars le baril pour nos besoins énergétiques ? Déjà à 150 $ le baril, le consommateur américain semblait dépasser une limite acceptable qui a joué un rôle dans la crise financière puisqu’il était pris dans un étau financier entre payer son hypothèque, son transport, son chauffage et son électricité. On pourra peut-être s’accommoder de très hauts prix pour produire des objets en plastique ou pour des médicaments, mais pas pour des besoins énergétiques essentiels.

Désastre environnemental albertain

Aujourd’hui, rappelle Mousseau, l’Alberta produit 1.2 million de barils de pétrole par jour. En comparaison, le Canada, au total, produit environ 3.3 millions de barils par jour ; il exporte 2 millions de barils et en importe le même nombre. Essentiellement, tout le pétrole de l’ouest est vendu aux États-Unis. À l’est du Canada, on importe du Moyen Orient, de l’Algérie et de la Mer du Nord.

Le processus de production de pétrole à partir des sables bitumineux se révèle très pollueur, inefficace et coûteux. Car, cette couche de sable d’une vingtaine de mètres d’épaisseur se trouve parfois à cinquante mètres sous la surface du sol, recouverte elle-même par une forêt. Il faut donc arracher la forêt et creuser jusqu’à 50 m pour arriver au sable imbibé de bitume. Cela peut laisser des trous immenses de 75 mètres de profond, soit la hauteur d’un édifice de 20 étages. Les plus gros camions du monde transportent cette masse impressionnante de sable vers des convoyeurs ; elle sera chauffée à la vapeur pour en décoller le bitume.

Processus très polluant puisqu’il nécessite 4.5 litres d’eau pour un litre de bitume. Cette grande quantité d’eau, impossible à dépolluer complètement, représente environ 7 % de l’eau douce de l’Alberta. Chauffer cette eau pour produire de la vapeur demande l’équivalent de 1 à 2 barils de pétrole pour 3 barils produits : une efficacité énergétique de production de seulement 50 % ! Cela réduit les réserves effectives de bitume albertain de 40 à 20 milliards de tonnes.

L’énergie de chauffage provient du gaz naturel disponible tout près qui devra être remplacé par au moins sept centrales nucléaires, car les réserves de gaz s’épuisent. Ces dépenses d’énergie ne tiennent pas compte du raffinage du bitume en pétrole utilisable. Tout ce processus d’extraction et de raffinage peut coûter jusqu’à 70 $ le baril, qui ne devient alors vraiment rentable qu’à partir de ce prix.

Source idéale – ou presque

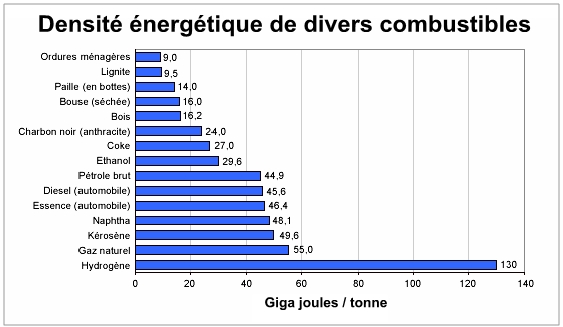

Mais, pourquoi sommes-nous aussi dépendants du pétrole ? Parce que c’est la source d’énergie la plus efficace, répond Mousseau. Sa densité énergétique dépasse toutes les autres sources, sauf l’hydrogène. Étant liquide, il est facilement transportable et en pratique non explosif. En comparaison, la dynamite a une densité énergétique dix fois plus petite que l’essence bien qu’elle puisse la libérer beaucoup plus rapidement !

Si on exclut le problème de la pollution, le pétrole représente une source énergétique presque parfaite, tant au point de vue de sa densité énergétique que de sa portabilité. Remplacer le pétrole constitue donc un défi de taille qui ne pourra être relevé qu’en recherchant des alternatives pour chaque utilisation particulière et tenant compte des ressources de chaque pays. Il n’existe pas de solution planétaire provenant d’une industrie spécifique, mais de multiples solutions adaptables à chaque situation.

Autres sources fossiles

La pénurie appréhendée de pétrole stimule la recherche des autres sources d’énergie fossiles, poursuit le conférencier. Aux États-Unis, on se rabat sur le charbon auquel on attribue 70 % de l’argent alloué à la recherche dans ce domaine. C’est une source d’énergie très utilisée puisqu’elle représente 30 à 40 % de la production de l’électricité dans le monde. L’ampleur de ses réserves utilisables (deux fois plus que celle du pétrole) et sa distribution planétaire (plus équitable que le pétrole) amènera sans doute le charbon à jouer un rôle plus important à mesure que la production de pétrole diminuera. On estime que les réserves utilisables de charbon pourraient durer de 50 à 100 ans. Mais, cette source d’énergie est aussi très polluante en gaz à effets de serre – malgré les efforts pour en faire un combustible à émission nulle – et constitue la cause principale des pluies acides.

Le gaz naturel s’est révélé une autre source abondante d’énergie fossile. Certains le qualifient d’énergie « propre » puisque sa combustion presque parfaite ne génère que du CO2. Aurons-nous une crise en gaz naturel dont les réserves en Amérique du Nord ne dureront encore qu’une dizaine d’années ? Peut-être localement, mais pas mondialement, car les réserves totales de cet hydrocarbure sont équivalentes à celles du pétrole. Toutefois, elles ne sont pas distribuées de façon équitable : le Canada en aurait un pour cent et les États-Unis trois pour cent. Au rythme présent de consommation, le Canada n’en n’aurait plus que pour 9 ans ! Voilà pourquoi on s’affaire à planifier et construire des ports méthaniers à l’est du pays ; liquéfier ce gaz est la façon la plus facile de le transporter des gros pays producteurs du Moyen-Orient. À l’ouest du pays, il y a toujours la possibilité d’un long gazoduc branché directement à la Russie, qui en possède d’énormes quantités.

Du côté positif, ajoutons qu’une récente avancée technologique permet d’aller cueillir du gaz naturel à un coût raisonnable dans des schistes compactés dans lesquels se trouve le gaz partout en Amérique du Nord. De grandes quantités d’eau introduites sous forte pression dans des forages horizontaux permettent de faire sortir le gaz emprisonné dans la roche, mais elle en ressort fortement polluée. La vallée du Saint-Laurent en contiendrait d’importantes réserves (pour une vingtaine d’années peut-être…). Tout cela reste à être confirmé et les coûts de dépollution de l’eau évalués pour déterminer la réelle rentabilité de ces gisements au Québec.

Sources renouvelables

Les biocarburants ont récemment suscité de grands espoirs. Ceux de première génération constituent, selon le conférencier une erreur que certains gouvernements, comme le Canada, continuent pourtant de financer. Aux États-Unis, 40 % de la production de maïs est transformée en éthanol. Techniquement renouvelable puisque le CO2 de l’atmosphère emmagasiné dans le maïs lui est restitué dans la combustion, il requiert cependant des engrais qui brouillent son bilan environnemental.

Il soulève aussi d’importantes questions éthiques en soustrayant ces cultures à l’alimentation mondiale et en exerçant une forte pression sur les prix de cet aliment de base – une question de vie ou de mort pour des populations pauvres dépendant de l’extérieur pour combler leurs besoins alimentaires. Toutefois, pour certains pays en voie de développement, la production contrôlée d’éthanol pourrait constituer une solution locale à leurs besoins énergétiques.

L’hydrogène pourrait aussi représenter une solution viable puisqu’il a une haute densité énergétique et que sa combustion ne produirait que de l’eau. Malheureusement, il est difficile à stocker : à pression normale, il requiert des mètres cubes de volume ; à haute pression, il peut exploser ; sous forme liquide (-253 oC), il demande un refroidissement malaisé et dispendieux. Les piles à combustible, produisant un courant électrique à partir de la combustion de l’hydrogène et de l’oxygène, ont d’importants défis à surmonter avec d’être commercialisées, autant du point de vue du coût de fabrication (requérant des métaux rares), que de la durabilité et du temps de démarrage de ces piles. Elles ont donc peu de chances de se révéler une solution mondiale.

La voiture électrique miracle

La solution énergétique présentement accessible pour la voiture électrique se fonde sur la technologie conventionnelle des piles au plomb ou au lithium. Elles sont à faible densité énergétique et doivent être couplées à un moteur à essence qui permet de les recharger pour former une voiture hybride. Les piles à haute densité énergétique, comme dans un ordinateur portable, peuvent exploser (une chance sur un million). Ce risque n’est acceptable que si on joint seulement un petit nombre d’entre elles. Pour une voiture, il en faudrait environ 6000, multipliant d’autant la probabilité d’une explosion, soutient Mousseau.

La fabrication des piles conventionnelles rencontre elle aussi certaines difficultés. Le processus de plaquage de haute technologie est complexe et sensible à différentes conditions difficilement contrôlables ; cela conduit à un grand nombre de défauts et de rejets. La lenteur du processus de fabrication des piles limite la production de voitures hybrides, et éventuellement, tout électrique. La concurrence et la demande pour ce type de voiture aideront sans doute à éventuellement aplanir ces difficultés.

Puisque le Québec tire son énergie électrique d’une source renouvelable et non polluante, l’hydroélectricité, il aura tout à gagner à transformer son parc automobile à l’électrique, dont l’efficacité est presque 100 % à comparer à 20 % pour le moteur à essence. Ce n’est malheureusement pas le cas de la majorité des pays qui tirent leur énergie électrique du charbon ou du pétrole, ils en retireront moins de bénéfices pour l’environnement.

Politique énergétique canadienne

Bien qu’il soit un pays producteur de pétrole, le Canada n’a pas su se doter d’une politique énergétique favorisant ses intérêts, déplore le conférencier. Par exemple, il ne contrôle pas sa production de pétrole et ne protège pas ses réserves. Pourtant, presque tous les pays producteur du monde suivent un plan de production national. Le Mexique a nationalisé ses puits de pétrole dès 1930. Les pays du Moyen-Orient exercent un contrôle sur leur production depuis les années 1950. Il a bien eu une politique nationale de l’énergie instituée par le gouvernement Trudeau en 1982, à la suite d’une crise pétrolière, mais elle a été mise au rancart par le gouvernement suivant deux ans plus tard.

De plus, les redevances que demande l’Alberta ne sont que de 4 $ le baril, alors que l’Alaska demande 11 $ et la Norvège 14 $. Au Canada, n’importe quelle compagnie peut exploiter le pétrole, pourvu qu’elle paie les redevances. Une clause de l’accord du Libre Échange ne permet pas au Canada de traiter différemment les citoyens américains des citoyens canadiens – clause que le Mexique n’a pas signée. Advenant une autre crise du pétrole, on ne pourrait pas favoriser nos propres citoyens.

Le Québec, qui ne produit pas de pétrole, a tout intérêt à accéder à l’indépendance énergétique. En 2003, on y achetait pour 4 à 5 milliards $ de pétrole. On estime que pour cette année la facture sera de 12 milliards $. Le Québec pourrait réduire cette importante sortie d’argent en développant le transport en commun et en favorisant l’efficacité énergétique. Cependant, certaines initiatives heureuses dans ce domaine sont annulées par d’autres qui vont en sens contraire (par exemple, plus de places de stationnement). Il est pourtant assuré que le prix du pétrole va augmenter en flèche dès qu’on sera sorti de la crise financière présente et de la récession économique qui suivra. Serons-nous assez sages pour nous préparer convenablement à faire face à l’inévitable crise énergétique, termine Mousseau ?

Période de questions

Politique canadienne

Commentaire. Au début des années 1980, le prix du pétrole a dépassé 40 $ le baril, alors que dans les années 1960 il se situait à environ 10 $ le baril. Et on prévoyait qu’il monterait jusqu’à 80 $ le baril à la fin de 1980. Suivant le plan énergétique du gouvernement Trudeau, on voulait alors investir des centaines de milliards de dollars pour l’extraction du pétrole des sables bitumineux de l’Alberta puisque le seuil de rentabilité avait été établi à 40 $ le baril. Heureusement, le gouvernement suivant nous a évité ces dépenses inutiles puisque les prix ont chuté...

Mousseau rappelle que le gouvernement canadien a tout de même poursuivi les investissements prévus en Alberta dix ans plus tard. La politique énergétique abandonnée du gouvernement Trudeau avait quand même de bons côtés : elle contenait aussi des lignes de conduite définies sur qui pouvait posséder le pétrole et contrôler la production.

Redevances insuffisantes

Question. Vous disiez que le gouvernement canadien devrait augmenter les modestes redevances qu’il demande aux pétrolières pour chaque baril de pétrole produit de 4 $ à au moins 11 $ comme en Alaska. Toutefois, le gouvernement peut-il vraiment augmenter cette redevance étant donné que le coût de production est très haut (40 à 50 $ le baril) ? Cela laisse peu de place pour le profit des pétrolières.

Étant donné que les prix ont tendance à augmenter, ce qui ne sera pas produit ou vendu aujourd’hui le sera sûrement dans les prochaines années, nuance Mousseau. La demande, donc le prix, ne fléchira pas ; d’autant plus que les réserves diminuent. Le pétrole deviendra aussi de plus en plus difficile à extraire. Le coût d’extraction au large de l’Alaska est aussi assez élevé puisqu’on doit construire des pipelines pour l’acheminer.

Une extraction du bitume moins rapide en Alberta constitue probablement une solution acceptable au problème de pollution qu’elle cause ; elle sera étendue sur des dizaines d’années plutôt que sur quelques-unes. On aura aussi peut-être le temps de développer un processus moins polluant pour l’extraire.

Aussi, même si certaines firmes préfèrent investir sur la côte Est plutôt qu’en Alberta, ce ne sera pas d’abord à cause de redevances plus importantes. Extraire le bitume du sable albertain est un processus coûteux créant de grands torts à l’environnement dont il faut tenir compte. Le processus de raffinage de ce bitume en pétrole est aussi très polluant au point que les raffineries de l’Est de Montréal en ont récemment refusé la possibilité.

Alternatives avantageuses ?

Question. Comment peut-on profiter de l’avantage d’une source d’électricité renouvelable au Québec pour le transport automobile puisqu’on ne peut pas changer son parc automobile très rapidement et que la technologie n’est pas encore au point pour la voiture tout électrique ?

Vous avez raison, poursuit Mousseau. Le Québec ne pourra probablement pas en profiter à court terme. La voiture électrique est hors de portée et les hybrides sont rares et chers. De plus, le gouvernement canadien a aboli une mesure qui donnait 2000 $ à ceux qui achetaient une voiture hybride : le programme était trop populaire. Cela constitue un manque de vision. En favorisant la voiture hybride, on active le développement de piles à un coût abordable.

Question. Certaines études ont démontré que la voiture standard à essence était au total moins polluante que la voiture hybride qui requiert la fabrication énergétivore d’une pile. Que pensez-vous de ces études ?

Ces études restent très controversées, précise Mousseau. En partie, parce qu’on suppose que les piles ne sont pas recyclables, alors qu’elles le sont à 99 %. Il faut aussi ajouter que les pièces électriques durent beaucoup plus longtemps que les pièces mécaniques. Ces études ne sont pas du tout convaincantes, conclut le conférencier.

Question. Si le pétrole vient à manquer, vers quelle source d’énergie pensez-vous que les avions devront se tourner à l’avenir ?

Ça ne sera probablement pas des piles au plomb, plaisante le conférencier ! Les cellules photovoltaïques semblent bien exclues. La source d’énergie devra être liquide et à haute densité énergétique. Cela exclut la plupart des biocarburants connus. Le prix du billet va sûrement augmenter. On voyagera sans doute moins. On devra éliminer les voyages d’affaires inutiles que les technologies de communication, aujourd’hui disponibles mais grandement sous-utilisées, pourraient facilement remplacer.

Biocarburants prometteurs ?

Question. Un reportage scientifique mentionnait récemment qu’on pourrait obtenir un diesel à partir de mousses proliférant sur de la cellulose. Et ce mycodiesel serait meilleur que celui produit à partir du pétrole. N’est-ce pas là une avenue intéressante ?

Les solutions dites « prometteuses » sont souvent annoncées en grande pompe, mais bien peu d’entre elles se réalisent concrètement, ajoute Mousseau. Même si la prétention scientifique se confirme, des « détails » techniques surviennent à grande échelle qui feront en sorte que la production ou la rentabilité en sera sérieusement compromise.

Question. Si on évalue correctement le coût réel de la production des biocarburants, ne doit-on pas conclure qu’ils ne sont pas vraiment rentables ? On oublie souvent de considérer les engrais à l’azote produits du pétrole, le tracteur qui roule au pétrole. De plus, si on retire la biomasse pour la brûler, on appauvrit le sol qui n’aura pas suffisamment d’humus pour se régénérer.

Il est vrai que le bilan énergétique du maïs ou du blé transformé en éthanol demeure négatif lorsque l’on inclut tous les coûts pertinents. Mais, la canne à sucre et le palme sont nettement rentables. La question d’échelle demeure primordiale pour éviter les désastres environnementaux et sociaux. Malheureusement, les externalités (par exemple, les coûts de pollution de l’air ou de pénurie d’eau) sont rarement prises en compte. Pour cela, il faudrait que les gouvernements les évaluent correctement et les chargent directement aux consommateurs.

Les gouvernements ont subventionné la production d’éthanol pour plusieurs raisons. Premièrement, pour soutenir les agriculteurs de leur pays. Deuxièmement, pour indiquer à leurs commettants qu’ils réagissent au réchauffement climatique. Sans doute ont-ils ainsi favorisé certaines firmes qui se sont occupées de la transformation… Le bilan énergétique réel n’a probablement pas joué un rôle important dans la décision.

Gestion privée ou publique

Question. N’y a-t-il pas des dangers à ce que des gouvernements exploitent eux-mêmes les gisements pétrolifères en nationalisant les industries privées, comme l’ont fait le Mexique et le Venezuela ? Ils auraient tendance à investir les profits sans doute plus dans des projets sociaux que dans le développement de la ressource elle-même.

Pourtant, rectifie Mousseau, les faits ne semblent pas indiquer qu’une firme privée soit plus efficace qu’une firme publique. Certaines le sont sûrement, mais c’est loin d’être toujours le cas. Certaines grandes firmes privées, telles que General Motors et Shell, ont grandement sous investi durant les années 1990, empochant alors de grands profits lorsque le pétrole ne coûtait pas cher à extraire. Ils n’ont pas voulu tenir compte de coûts exorbitants futurs découlant d’une pénurie tout à fait prévisible. Il y a donc des exemples de bonne et mauvaise gestion de la part du privé, comme du public d’ailleurs, termine Mousseau.