Conférence du vendredi 13 mai 2005

La sociobiologie, une pseudoscience ?

Par Jacques G. Ruelland, professeur de philosophie

Texte annonçant la soirée :

La sociobiologie est l’étude du fondement biologique des comportements sociaux humains ou animaux. Selon M. Ruelland, cette théorie pseudoscientifique a animé les débats durant une décennie (1975-1985), au cours de laquelle on lui a trouvé de multiples applications sociopolitiques. Elle aurait servi de justification au sexisme, au racisme, à la xénophobie et à l’eugénisme prônés par certains politiciens d’extrême droite. Elle se serait finalement révélée comme théorie scientiste dans l’ensemble des théories sur la nature humaine et aurait connu l’échec.

Partant d’une analyse épistémologique des concepts de la sociobiologie, le conférencier établira la filiation historique de ceux-ci, des modèles et des idées qui les ont historiquement justifiés et de celles qui les justifient encore actuellement. Il démontrera que cette théorie ne saurait prétendre à une institutionnalisation complète ni à aucune reconnaissance de la part du monde scientifique.

Jacques G. Ruelland est professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit et professeur associé au Département d’histoire de l’Université de Montréal, où il enseigne l’histoire des sciences et de la médecine, et la muséologie. Il a signé 27 ouvrages, dont plusieurs essais en histoire, en philosophie et en littérature, un roman historique et de nombreux articles. Son dernier livre, L’Empire des gènes, paru en 2004 en France, retrace l’histoire de la sociobiologie.

Mot du président

La soirée est animée par François Filiatrault. Celui-ci, connaissant les opinions opposées de plusieurs sceptiques dans la salle sur la sociobiologie, prédit une chaude période de questions sur ce sujet controversé.

Daniel Picard, président des Sceptiques du Québec, s’informe de la présence de nouveaux auditeurs dans la salle et présente l’association des Sceptiques du Québec. C’est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1987. Il fait la promotion de l’esprit critique et de la pensée rationnelle en organisant, entre autres, des conférences le 13 de chaque mois.

M. Picard définit ainsi le sujet de la conférence de Jacques Ruelland : la sociobiologie est l’étude du fondement biologique des comportements sociaux humains ou animaux. Il rappelle que plusieurs sceptiques se sont déjà prononcés sur la valeur scientifique de cette discipline et que les avis divergent. Il rappelle que M. Ruelland considère, pour sa part, la sociobiologie comme une pseudoscience.

Présentation du conférencier

Puisque c’est elle qui a invité le conférencier Jacques Ruelland, il revient à Mme Andrée Yanacopoulo le privilège de le présenter :

« M. Ruelland est détenteur de 3 maîtrises, soit une en philosophie (avec spécialisation en épistémologie), une en histoire et une en muséologie ainsi que d’un doctorat en histoire des sciences. Il enseigne la philosophie à l’École Nationale d’Aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit et la muséologie, l’histoire des sciences et l’histoire de la médecine à l’Université de Montréal. Il a donné nombre de conférences et publié plusieurs livres. Il a récemment fait paraître un ouvrage tiré de sa thèse de doctorat intitulé L’empire des gènes : histoire de la sociobiologie. C’est donc à une voix très autorisée que nous laissons le soin ce soir de nous montrer en quoi la sociobiologie peut être considérée comme une pseudoscience. »

La sociobiologie, une pseudoscience ?

Par Jacques G. Ruelland, professeur de philosophie, d'histoire des sciences et de muséologie

Jacques Ruelland remercie l’association des Sceptiques du Québec de lui donner l’occasion de leur faire part de ses préoccupations sur la sociobiologie, ainsi que Mme Yanacopoulo pour sa présentation élogieuse. La recherche dont il exposera aujourd’hui les résultats porte sur la généalogie de la sociobiologie humaine et sur ses aspects idéologiques.

Définition de la sociobiologie

La sociobiologie est l’étude systématique du fondement biologique des comportements sociaux des animaux et des humains. Formulée en 1975 par Edward O. Wilson, cette théorie, que Ruelland considère doctrinaire, a eu une histoire scientifique mouvementée. La sociobiologie s’est rapidement intégrée à la culture occidentale et possède encore aujourd’hui certains adeptes, particulièrement dans le domaine des sciences humaines. On peut distinguer la sociobiologie animale de la sociobiologie humaine. Alors que la première a des prétentions à la scientificité, ce n’est pas le cas de la seconde. Pourtant, la plupart des études portant sur la sociobiologie confondent ces 2 types, ce qui met en évidence le désir des sociobiologistes de fonder la sociobiologie humaine sur les avancées de la sociobiologie animale.

Apport de la sociobiologie à la science

Il revient à l’éthologie, l’anthropologie physique, la psychologie comparative et la sociobiologie d’étudier les bases biologiques du comportement humain. Ces disciplines, qui abordent l’étude du comportement animal en relation avec la théorie moderne de l’évolution, contribuent positivement à l’avancement des sciences naturelles. Elles suscitent toutefois de ce fait la méfiance des sciences sociales auxquelles elles prétendent ajouter d’importants éléments, entre autres en ce qui concerne la base biologique des comportements.

Au cours de la première décennie après sa formulation, la sociobiologie a su apporter des réponses à plusieurs questions qu’on se posait sur la nature humaine, soulevant toutefois du même coup plusieurs interrogations. Ainsi, s’interroge Ruelland, comment Wilson est-il arrivé à écrire en 1975 un livre comme Sociobiology : The New Synthesis ? Quelles sont les implications d’un tel livre et les conséquences de son contenu ? Quels courants d’idées et sources scientifiques ou philosophiques ont permis la formation de la sociobiologie animale et sa transformation en sociobiologie humaine ?

En 1979, Yves Christen déclarait dans un ouvrage intitulé L’heure de la sociobiologie que, malgré les oppositions, les sociobiologistes ont réussi à susciter une extraordinaire série d’études qui sont peut-être en train de bouleverser l’ethnologie, la sociobiologie, voire l’histoire. Les sociobiologistes affirment aujourd’hui qu’on peut expliquer à travers cette science nouvelle des phénomènes aussi importants que les guerres, les déviations sexuelles, la recherche du pouvoir, la xénophobie, l’altruisme, l’égoïsme, et même la religion, la morale, la culture, l’homosexualité… Leur but avoué, ajoute Ruelland, est en fait de substituer leur domaine d’étude aux sciences humaines tel qu’on les pratique aujourd’hui.

Partant d’observations faites sur les mœurs des insectes dits sociaux (tels les fourmis, abeilles, guêpes et termites) et de certains animaux aux comportements dits sociaux très développés (tels les babouins), plusieurs biologistes étendent aux populations humaines les théories de la sociobiologie animale, que nous appelons ici la macro-éthologie, dans la mesure ou cette partie de la sociobiologie animale essaie de se fonder sur les énoncés de l’éthologie. L’éthologie concernant plus spécifiquement les comportements individuels, la macro-éthologie devient l’étude des comportements sociaux de ces individus. La sociobiologie prétend construire une théorie de l’évolution des comportements animaux et humains en tentant de démontrer que ces derniers, ou les conditions physiologiques permettant leur mise en œuvre, sont dus à l’action de gènes déterminants.

Le problème de l’altruisme

Jacques Ruelland explique que le point de départ de la sociobiologie, c’est le problème de l’altruisme. Selon la théorie de Darwin, les êtres vivants poursuivent deux buts, soit survivre et se reproduire. Le monde dans lequel ils vivent et la limitation des biens de consommation (par exemple la nourriture) impliquent une lutte pour l’existence que les plus forts vont gagner. Mais toutes les espèces ne semblent pas obéir à cette règle et Darwin, qui ne connaît pas l’existence des gènes, ne peut expliquer pourquoi, chez certaines espèces, certains animaux semblent se sacrifier au profit de l’espèce. Par exemple, les abeilles ouvrières renoncent à leur pouvoir de reproduction au profit de la reine et les rejetons de celle-ci sont pris en charge par leurs sœurs aînées. De même, il arrive que certaines fourmis se noient volontairement dans un ruisseau pour qu’éventuellement le nombre de cadavres soit suffisant pour permettre aux dernières fourmis de traverser le ruisseau à pattes sèches. De telles actions semblent aller à l’encontre de l’idée de la survie de sa propre descendance.

Contrairement à l’idée avancée par l’auteur belge Maeterlinck dans ses livres La vie des abeilles, La vie des fourmis et La vie des termites, les animaux n’agissent certainement pas de façon altruiste par esprit chrétien. Comment donc expliquer ces actes altruistes ? Comment imaginer l’altruisme dans un monde où le but est de survivre soi-même pour pouvoir se reproduire ? Et qu’est-ce exactement que l’altruisme ?

En 1964, Hamilton, un biologiste américain, croit réconcilier la théorie darwinienne avec le comportement altruiste. Hamilton est d’accord avec tous les généticiens d’après le début du siècle sur le fait que se sont des gènes et non des comportements qui sont transmis à la descendance. Ainsi, il croit que l’altruisme doit se considérer en terme de transmission de gènes. Un acte altruiste se produira donc uniquement si :

où b = bénéfice de l’acte pour l’individu aidé

c = coût de l’acte altruiste

r = proportion de gènes communs (lien de parenté)

Par exemple, si un homme saute à l’eau et sauve ses 3 frères, mais se noie du même coup, on croit qu’il fait preuve d’altruisme. Toutefois, selon la formule, il fait preuve d’égoïsme du point de vue génétique puisqu’il sauve 150% de gènes communs (3 fois 50 %) et perd seulement 100% de ses gènes. Le comportement altruiste irait donc dans le sens d’une économie génétique. Il y a d’ailleurs une discipline qui porte le nom d’économie génétique, précise Jacques Ruelland.

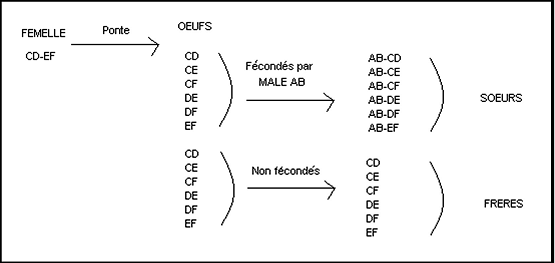

Une deuxième explication est fournie par Richard Dawkins dans son livre Le gène égoïste. Considérons un insecte chez lequel le mâle est haploïde et vient d’un œuf non fécondé alors que la femelle est diploïde et vient d’un œuf fécondé. Ainsi, le mâle possède un ensemble de chromosomes alors que la femelle en possède un double ensemble dont une moitié vient de son père et l’autre moitié vient de sa mère. Supposons un mâle avec les chromosomes AB et une femelle avec un double ensemble de chromosomes CD-EF et analysons la répartition des gènes dans leur descendance. Voici les détails des combinaisons génétiques possibles que Ruelland présente au tableau :

Les mâles partagent 0% de gènes communs avec leur père, 50 % avec leur mère, 50% entre eux et 50% avec leurs sœurs. Les femelles quant à elles partagent 50% de gènes communs avec leur mère et environ 66% avec leurs sœurs. Ainsi, du point de vue génétique, il vaut mieux pour les femelles d’entretenir leurs sœurs que d’avoir des rejetons avec lesquels elles partageront seulement 50% de gènes communs. Dans ces conditions, une femelle qui accepte de ne pas se reproduire sauve plus de gènes que si elle se reproduisait.

Cette explication semble logique, mais elle appelle toutefois des questionnements. D’abord, cette théorie souffre-t-elle d’anthropomorphisme ? Aussi, le concept du gène ici est-il le même que celui habituellement reconnu ? Enfin, cette explication est-elle valable pour expliquer les comportements humains ?

Le gène qui transmet le comportement altruiste étant transmis à la descendance, ce comportement est inné. Dans Sociobiolgy, Wilson, cite Ruelland, s’en explique dès le début :

« La réponse est la parenté. Si les gènes produisant l’altruisme sont partagés par deux organismes en raison d’une descendance commune, et si l’acte altruiste de l’un accroît la contribution conjointe de ces gènes à la génération suivante, la propension à l’altruisme se répandra dans le pool génétique. Ceci adviendra en dépit du fait que la contribution personnelle de l’altruiste au pool génétique sera moins importante, compte tenu de son acte altruiste. »

L’altruisme chez l’humain

Ainsi pour la sociobiologie, rappelle Ruelland : la cause du comportement altruiste n’est donc pas morale, mais cette cause est purement organique ou biologique, c’est-à-dire la présence d’un tel gène dans le bagage génétique de l’individu, bien que l’acte lui-même demeure un acte social. Il s’agit donc d’une réduction d’un comportement social à un comportement causé organiquement chez un individu porteur du gène, et ce, malgré sa volonté. On serait ainsi altruiste malgré soi. On peut ici imaginer qu’un individu qui n’aurait pas été intéressé à poser un tel acte, soit néanmoins prêt à le commettre dans la mesure où son libre arbitre lui en laisse le choix. Postulons que les animaux ne possèdent pas cette liberté de choix. Tous les animaux porteurs d’un gène devraient donc manifester le même comportement, ce qui n’a toujours pas été démontré.

Qu’en est-il de l’être humain ? Pour répondre à cette question, explique Ruelland, Trivers a créé une formule qui rend compte de la variation possible du comportement altruiste en fonction du lien de parenté et du nombre de générations impliquées dans la transmission du gène comportemental. Cette formule, trop compliquée pour être abordée ici, corrobore celle de Hamilton sur l’altruisme et contribue à donner l’idée que l’être humain est programmé par son bagage génétique pour le bénéfice des gènes. Voilà un des fondements de la sociobiologie.

Dans la préface d’un ouvrage collectif publié en 1993 et intitulé Fondements naturels de l’éthique, Jean-Pierre Changeux affirme que : « Les règles qui rendent possible la vie en société relèvent elles-mêmes d’une nécessité naturelle. » Toutefois, de tels propos sont nuancés lors de congrès internationaux comme ceux dont les actes ont fait l’objet d’ouvrages collectifs tel Darwinisme et société organisé en 1992 et Histoire de la connaissance du comportement animal en 1993.

Lors d’un congrès international en 1992 en France, nommé Darwinisme et société, Georges-Guy Escuré déclare que : « La sociobiologie profite manifestement d’un énorme excès de confiance du darwinisme dominant, en extension de ses modèles hors de leur cadre relatif ainsi qu’en la valeur de ses approximations. » De son côté, Gérard Bérès, en 1993 lors du congrès en Belgique nommé Histoire de la connaissance du comportement animal, accuse les sociobiologistes de négliger la recherche des causes véritables des comportements qu’ils décrivent et de ne s’intéresser qu’aux fonctions de ces comportements. Cette accusation corrobore le fait que les sociobiologistes savent très bien qu’ils sont dans l’impossibilité, nous prévient le conférencier, de trouver les gènes responsables des comportements sociaux et qu’ils ne peuvent que supposer l’existence de tels gènes sur la base de l’observation de comportements. Effectivement, aucun gène responsable d’un comportement social n’a jamais été isolé ni chez les humains, ni chez les animaux.

Les 8 thèses de la sociobiologie

Selon Ruelland, la sociobiologie permet d’expliquer, de justifier certains comportements à travers les 8 thèses suivantes. Les voici rapportées presque textuellement :

- Les hommes et les animaux développent des comportements sociaux qui tout en étant semblables dans leurs manifestations (par exemple l’altruisme) sont identiques quant à leurs causes communes : la présence de gènes appropriés dans le bagage génétique de l’individu.

- Le comportement social humain est le fruit d’un déterministe génétique et non le fait d’un choix délibéré de l’individu résultant de son seul arbitre, ou d’un déterminisme global (matériel, social, etc.) ou d’un destin transcendant.

- L’altruisme n’est pas moins essentiel que l’égoïsme à l’évolution des espèces, car ce qui était compris comme un comportement instinctif est en fait la conséquence d’un gène. Ainsi, le comportement agressif aussi bien que le maternage (l’acte par lequel une mère allaite son petit) et certaines préférences (par exemple l’homosexualité ou le fait que certaines personnes sont attirées par les sucreries) sont dictés par le bagage génétique. Comment donc peut-on guérir quelqu’un de l’agressivité ? Selon la sociobiologie, il n’y aurait rien à faire, si ce n’est que l’éliminer.

- L’accent mis sur le caractère de la dominance dans le monde naturel amène naturellement à une stratification de la société et des sexes. Ainsi, puisque les hommes sont plus forts que les femmes, il est naturel au sens génétique que les premiers frappent ces dernières.

- La sociobiologie prouve de ce fait que les hommes sont naturellement inégaux. Cette inégalité consacrée dans la nature rend vaines toutes les tentatives que nous pourrions faire pour nous sentir égaux.

- Le comportement humain n’est qu’une technique par laquelle les gènes voient à leur survie et à leur reproduction. Ainsi, nos comportements sont un moyen d’assurer la survie de notre bagage génétique. Par exemple, si on choisit de devenir prof de philo, c’est pour plus s’épanouir, donc être heureux et ainsi vivre plus vieux. Ce sont donc les gènes qui ont déterminé ce choix pour que ce corps puisse assurer la survie de son bagage génétique et, de ce fait, sa descendance.

- Si on veut donner une direction correcte à la société, pour que le pool génétique s’épanouisse, il faut accepter les lois de survie de notre pool génétique, donc s’assurer que notre culture, notre morale et nos pensées aillent dans le sens d’une conservation du pool génétique. La biologie devient donc la science mère; les biologistes doivent dicter la direction à donner à la culture et à nos croyances afin d’améliorer le pool génétique. Cela pourrait se concrétiser par l’élimination des handicapés, des vieux jugés inutiles… Il faut purifier la race, car c’est la nécessité commandée par notre pool génétique puisque si on continue à polluer l’espèce humaine en aidant les chômeurs, les assistés sociaux ou les étudiants qui font la grève, alors un jour on sera totalement contaminé par ces gènes effrayants et il n’y aura plus d’avenir pour notre pool génétique.

- Tôt ou tard, les sciences politiques, le droit, l’économie, la philosophie, la psychiatrie et l’anthropologie seront des branches de la sociobiologie.

Conséquences de ces 8 thèses sociobiologiques

Ruelland considère que de nombreuses conséquences découlent des thèses précédentes. La sociobiologie veut reformuler toutes les lois qui déterminent les qualités humaines et par lesquelles l’homme accroît son adaptation sociale, façonnant ainsi la société dans laquelle il vit dans ce qu’on appelle le biogramme humain de la sociobiologie. Il s’agit d’une idée selon laquelle le bagage génétique de l’humanité doit être préservé dans son intégralité et ainsi doit être purifié de tout ce qui constitue un irritant à son développement et à sa pérennité. Wilson explique d’ailleurs, poursuit Ruelland, qu’il y a des bons et des mauvais gènes, bien que les biologistes considèrent cela comme une absurdité. On doit donc, toujours dans le même but de purifier le pool génétique, pouvoir éliminer d’une manière ou d’une autre les êtres qui sont porteurs de mauvais gènes. Notons qu’il y déjà des mécanismes naturels d’élimination, par exemple, l’hybridation entre un âne et une jument donne un mulet, qui est toutefois stérile. La nature a donc pourvu au système directement. Dans la vision sociobiologique, la nature pourvoit aussi en quelque sorte à l’élimination des mauvais gènes humains, ces derniers étant canalisés vers des individus qui ne vont pas se reproduire, par exemple les homosexuels, qui constituent donc en quelque sorte la poubelle de notre pool génétique. On peut aussi imaginer la stérilisation ou l’élimination de tous les êtres qui ont trop ou trop peu de gênes (comme les mongoliens), ou l’élimination des gens dont la culture ne permet pas l’adoption des thèses sociobiologiques, par exemple les juifs.

Le danger de la sociobiologie survient lorsque cette idée vient dans les mains de politiciens véreux ou stupides. Celle-ci permet de justifier certaines politiques de droite, et certains s’en inspirent explicitement. Par exemple, Alain De Benoît, un animateur de radio très instruit et qui a écrit la préface de la traduction française du livre de Wilson en 1978, est aussi le conseiller politique de Jean-Marie Le Pen. Ce dernier, voulait exiger que tous les 6 millions de Maghrébins quittent la France ou en soient ultérieurement éliminés.

Une particularité de cette préface de De Benoit, c’est qu’elle parle de la sociobiologie tantôt comme portant sur les comportements des individus, tantôt sur ceux des sociétés. Or, les sociobiologistes ne donnent pas de preuves comme quoi il y a une identité entre les comportements individuels des animaux et ceux des humains ou encore les comportements individuels des humains et ceux d’une société. La société est ici considérée comme un agrégat d’individus qui a son existence propre, une entité qui a ses caractéristiques propres qui ne sont pas nécessairement présentes chez tous les individus.

Mais les humains réagissent-ils comme les animaux ? Pas selon Jacques Ruelland. La différence c’est que pour que les humains aient un comportement social il faut que plusieurs facteurs interviennent et ceux-ci ne sont pas tous génétiques. Par exemple, le comportement de manger avec une fourchette est un comportement social, mais n’est certainement pas défini génétiquement. Tous nos comportements sociaux sont ainsi normés par des facteurs culturels qui viennent conditionner notre comportement naturel, ici celui de manger. D’ailleurs, Albert Jacquard notait en 1970 dans son ouvrage Au péril de la science que les humains naissent avec moins d’instinct que les animaux, ce qui a été compensé par le développement du cerveau. La sociobiologie affirme quant à elle que, même si on ne s’en rend pas compte, on est totalement déterminé par nos gènes. On devrait donc tous avoir les mêmes comportements dans les mêmes circonstances, ce qui est loin d’être le cas. Certains aiment mieux s’habiller en bleu, d’autres en rouge. Certains préfèrent les hommes, d’autres les femmes… Tout cela serait déterminé génétiquement !

Un comportement social de plus en plus individuel…

En 1975, dans Sociobiology, rappelle Ruelland, le comportement social est défini comme un comportement qui implique au moins deux êtres vivants, par exemple donner le sein à son enfant ou faire la guerre. En 1978, dans On Human Nature, le comportement social devient déjà un peu plus intime, par exemple le fait de prier, d’être homosexuel, ou de penser à quelqu’un devient un comportement social. Puis, en 1981, dans Genes, Mind and Nature, le fait de simplement penser à quelqu’un est considéré comme un comportement social. L’acte social devient de plus en plus individuel; il semble être redéfini régulièrement à tous les 3 ans, c’est-à-dire à chaque nouveau livre de Wilson.

On en vient ainsi graduellement à l’idée que les gènes qui dirigent nos comportements ont aussi des comportements sociaux. Par exemple, il existe selon Wilson des gènes prométhéens (du nom de Prométhée, fils de Zeus, cloué et condamné par celui-ci à se faire bouffer le foie indéfiniment par des oiseaux pour avoir donné la recette du feu aux premiers humains), qui seraient les leaders de notre pool génétique. Aucun de ces gènes n’a toutefois été isolé, prévient Ruelland.

Comment ces gènes peuvent-ils accomplir leur travail alors que notre pool génétique est en train de se faire contaminer par de mauvais gènes ? La réponse de Wilson tient au fait que notre génotype soit sisyphéen, c’est-à-dire que, comme le Sisyphe grec condamné à rouler une pierre au sommet d’une montagne d’où elle redescend toujours, nous sommes destinés à toujours recommencer. C’est une lutte incessante qui permet à l’humanité de grandir et de se perpétuer.

Un problème qui date de la fondation de la sociobiologie

Voici comment Ruelland décrit l’émergence de la sociobiologie : elle a été formulée en 1975 lors du retour des soldats américains du Vietnam, au moment où leur moral était à terre et leur modèle de société en péril. Wilson, alors professeur d’histoire naturelle, a la piqûre de la sociobiologie lorsqu’il comprend qu’il aura beaucoup de subventions pour ses recherches si les politiciens voient l’intérêt de cette vision des Américains dominants. S’ensuit alors une intense compétition pour obtenir des subventions entre lui et les sociologues, qui occupaient l’étage inférieur dans l’édifice de Harvard. Compétition que Wilson remporte, comme en témoigne l’édition luxueuse de son livre Sociobiology. Le véritable fondement de la sociobiologie serait donc une sordide histoire d’ego dans un établissement universitaire.

Jacques Ruelland nous invite à consulter son livre L’empire des gènes dans lequel il fait une histoire, ou plutôt une généalogie, de la sociobiologie. Partant de Descartes qui conçoit l’homme comme une machine, on suit la progression de cette idée, en passant par l’eugénisme pour aboutir à la sociobiologie. Le conférencier termine son allocution en paraphrasant la sociobiologie comme la vieille idée que : « Les hommes étant inégaux, il faut nécessairement que les uns exploitent les autres. »

Période de questions et discussion

Critères pour identifier une pseudoscience

Tous s’entendent sur le fait que M. Ruelland a bien fait de dénoncer l’usage abusif inacceptable de la sociobiologie. Toutefois, certains reprochent au conférencier de classer la sociobiologie dans le domaine des pseudosciences uniquement sur la base de ces excès. On interroge alors le conférencier sur sa définition d’une pseudoscience. Celui-ci explique qu’il s’agit d’une entreprise qui a des allures de scientificité, mais se révèle en fait être une idéologie, car elle défend ses idées pour une cause et non pas pour la recherche d’une vérité scientifique.

On s’accorde pour dire que la science est surtout discernable par la méthode qu’elle utilise pour arriver à des résultats. Quelqu’un déclare que sur cette base la sociobiologie n’est pas une science, car elle se contente de faire des observations et de formuler des hypothèses sans toutefois émettre et vérifier des prédictions afin d’arriver à des conclusions, une étape pourtant essentielle de la démarche scientifique. Certains croient que si les sociobiologistes avaient une véritable approche scientifique, la sociobiologie pourrait être une science. M. Ruelland s’oppose à cette opinion et nous invite à lire son livre pour en savoir davantage sur son opinion et comprendre pourquoi il croit que la sociobiologie n’est pas une science et ne le deviendra jamais, dans le sens où elle ne pourra jamais être institutionnalisée.

Jacques Ruelland explique qu’il y a à son avis une certaine naïveté dans le fait de croire que la sociobiologie serait une science, car celle-ci a un fort aspect positiviste, c’est-à-dire qu’elle prétend qu’il sera un jour possible de comprendre exactement ce qu’est l’être humain. On fait d’ailleurs remarquer que la propension universaliste et la non-reconnaissance des autres sciences qui caractérisent la sociobiologie figurent parmi les critères permettant de déceler une pseudoscience. Quelqu’un critique alors que l’idée que la sociobiologie va gober les autres sciences ne découle pas directement de la définition de celle-ci fournie par le conférencier et qu’on ne devrait donc pas la juger d’après cette idée.

Le rôle de la biologie sur les comportements sociaux humains

On fait remarquer que plus personne dans le domaine scientifique ne croit maintenant que les gènes expliquent entièrement les comportements sociaux, mais qu’il est évident que ceux-ci ont une certaine influence. Quelqu’un relate une expérience qu’il a faite avec ses enfants lorsque ceux-ci étaient jeunes. Ayant donné des poupées et des camions à chacun de ses jeunes enfants, il a constaté que les garçons jouaient avec les jouets de filles « comme des gars » (par exemple, en prenant des poupées pour des fusées) et que les filles jouaient avec les jouets de garçons « comme des filles » (par exemple, elles utilisent des camions de guerre pour aller faire l’épicerie). Il ajoute que des expériences semblables avec des singes ont donné des résultats similaires.

On observe que les comportements sociaux humains peuvent très bien s’expliquer par une action combinée des gènes et de l’environnement et qu’on n’a donc pas à opter pour l’un ou pour l’autre. Le conférencier explique que le problème de la sociobiologie c’est qu’elle considère que la culture n’est pas séparée de la biologie, qu’elle est l’expression du comportement des gènes. Ainsi, dans le cadre de la sociobiologie, une coévolution gène-culture ne revient qu’à une influence génétique. Or les sociobiologistes n’ont pas encore réussi à isoler aucun gène déterminant un comportement social, bien que plusieurs tentatives aient eu lieu. Il espère d’ailleurs que nous ne découvrirons jamais de tels gènes, car la mise au rancart du libre arbitre de l’individu – qui en résulterait – nous ferait perdre notre dignité d’être humain.

Études sur des jumeaux

Certains ne sont pas d’accord avec le fait que l’on doive nécessairement isoler un gène responsable d’un comportement social avant d’accepter la sociobiologie comme une science. Ainsi, on cite certaines études sur des jumeaux séparés à la naissance, qui démontrent que ceux-ci sont semblables au plan de l’agressivité, comme des preuves scientifiques de l’hypothèse selon laquelle les gènes déterminent au moins en partie les comportements sociaux humains. Quelqu’un fait alors remarquer que ces études ne permettent pas de conclure de façon scientifique que le lien entre ces jumeaux est génétique, pas plus qu’elles ne prouvent que ce lien soit astrologique. Jacques Ruelland partage cette opinion et affirme que tant qu’aucun gène n’aura été isolé, l’explication génétique des similitudes entre les comportements des jumeaux restera une explication logique de l’ordre de la spéculation ou de l’inférence.

La nature humaine est-elle inscrite dans nos gènes ?

Quelqu’un raconte l’histoire d’une jeune fille qui a été retrouvée vers l’âge de 10 ans après avoir été élevée par des loups. Elle avait acquis un comportement tout à fait animal (elle marchait à quatre pattes, hurlait…) et il a fallu beaucoup de temps pour lui faire acquérir certains comportements humains. La nature humaine ne serait donc pas inscrite dans nos gènes ? Cette même personne raconte une autre expérience au cours de laquelle un enfant, mis en contact avec un chimpanzé, a commencé à se comporter comme celui-ci, alors que l’objectif de l’expérience était de faire adopter à l’animal des comportements humains. M. Ruelland ajoute que de tels événements s’expliquent par le fait que l’humain a moins d’instinct que les animaux, ce qu’il a compensé par un développement du cerveau.

De la sociobiologie à la psychologie évolutionniste

On précise que dernièrement la sociobiologie a pris le nom de psychologie évolutionniste, mais que les postulats restent les mêmes, notamment que le comportement humain demeure uniquement basé sur les gènes, et que cette nouvelle discipline doit, elle aussi, être considérée comme une pseudoscience. Tous ne partagent toutefois pas cet avis, et on souligne que la psychologie évolutionniste, qui est nettement plus intéressante, accepte davantage l’apport des autres sciences. On fait d’ailleurs allusion au dernier livre de Wilson, Concilience, dans lequel il apparaît beaucoup plus sympathique. M. Ruelland fait remarquer qu’avant d’écrire ce livre, Wilson a accordé une entrevue dans laquelle il a dit vouloir se dissocier de la sociobiologie, car cette entreprise lui aurait enlevé toute crédibilité.